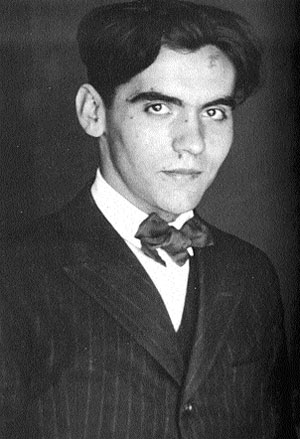

EVOCACIÓN DE GARCÍA LORCA*

Descubrí a Federico García Lorca quizá demasiado tarde: tendría 17 años, había dejado de soñar con ser futbolista y estaba embarcado en unos absurdos estudios de Electrónica, yo que le tenía miedo a la electricidad y había demostrado mi absoluta inutilidad: mi padre me recordaba todas las noches que había desmontado una radio Marconi de válvulas y que era incapaz de diseñar una lámpara conmutada para el ático. Recuerdo que era un libro blanco, ahuesado, de Círculo de Lectores, titulado lacónicamente Obras. Contenía fragmentos de Impresiones y paisajes, un texto solanesco de viajes y descripciones de ciudades, fondas y gentes, Romancero gitano, Yerma y La casa de Bernarda Alba. Y el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. A un chico escasamente ilustrado —había leído hasta entonces a Bécquer, a Daudet, un libro que se me antojó menor de Flaubert, Salambó, algunas cosas gallegas y el As color, me gustaban las entrevistas y reportajes de Julián de Reoyo— lo sorprendió el lenguaje, tan poco gallego, tan musical, tan vinculado a un mundo remoto de fatalidad, muerte, jinetes sonámbulos y de colorido. Jamás había oído palabras como yerma, espuerta, un carámbano de luna, ecuestre, o versos tan espectaculares, quizá cinematográficos, de serena movilidad, como «el día se va despacio, / la tarde colgada a un hombro, / dando una larga torera / sobre el mar y los arroyos». Tardé días en darme cuenta de que Yerma, el nombre de la protagonista de la pieza de teatro, se llamaba así porque era seca de vientre, estéril (o la volvía estéril el desamor de Juan, su esposo). Jasca.

Leí aquel libro, aquellas Obras, de cabo a rabo más de diez veces. Sólo vivía para él. Y fue toda una revelación: contenía la literatura, la belleza, la fascinación de la palabra, el hechizo de las imágenes, la tragedia encerrada en unas estrofas que contienen una historia, sueños y fábulas, tormento, mujeres enardecidas por la pasión imposible. Me aprendí el Romancero gitano de memoria y recuerdo que en una edad de aislamiento —repudiaba el balompié y el Campo de los Bosques, había dejado de leer las crónicas de boxeo sobre González Dopico, Perico Fernández, Carlos Monzón o mi héroe Cassius Clay—, me internaba por los senderos frondosos o el río Bolaños para recitar el «Romance de la pena negra» y «Thamar y Amnón». Entendí entonces mejor la Biblia y el incesto.

Lorca fue la puerta para casi todo. Si podía escribirse así, a lo mejor yo querría dedicarme a eso. Con los años fue un lugar al que acudir, un pozo sin fondo, tenía la impresión de que siempre que me acercaba a él descubría cosas nuevas: el flamenco en todo su estremecimiento, los sonidos negros, el duende, el caballista onírico, el surrealismo. Y descubrí también su vida, su encanto, aquello que escribió Jorge Guillén: «En su presencia ni hacía frío ni calor, sólo hacía Federico». Creo que en el invierno de 1976–1977 descubrí en la biblioteca una antología de estudios para Taurus, preparada por un tal Ildefonso–Manuel Gil. Me encerraba a leerla y casi reproducía los artículos uno a uno; aún conservo mis notas, los poemas reproducidos, las interpretaciones, enriquecidas o abortadas con mis propias notas y con horribles dibujos de guardias civiles, mujeres solas, ángeles y arcángeles o el burlador don Pedro a caballo. Me hice asiduo de sus estudiosos: Ángel del Río, Marie Laffranque, Vila–San Juan, Ian Gibson, Mario Hernández, el propio Aleixandre, y descubrí a García Lorca en toda su integridad: excepcional, inspirado constante, mago de la invención, profundo y reflexivo, homosexual y comprometido con los desheredados. Años después, entablé amistad con otro gran lorquiano: Agustín Sánchez Vidal.

Han pasado veinte años. Mi veneración crítica por el poeta sigue indemne, aunque mi libro favorito de él no es ninguno de los citados ya ni siquiera Poeta en Nueva York, que me perturbó durante algún tiempo recién llegado a Zaragoza, si no Diván del Tamarit, un poemario oscuro, atormentado, de dicción secreta y de amores que arrollan y que duelen. De elevada e irreductible poesía.

*Exactamente hoy se cumplen 70 años del asesinato de Federico García Lorca. Si he escrito algunas páginas, se lo debo a él, a García Márquez, a Bécquer y a Manuel Vicent.

4 comentarios

Cide -

Javier -

Luisa -

La primera vez que yo, de forma consciente, me acerqué a Lorca fue también unas de las primeras que me emocioné al interesarme de manera voluntaria por la literatura. Tendría unos doce o trece años y, animada por mi profesora de lengua, me decidí a comprar Doña Rosita o el lenguaje de las flores. Fue un verdadero viaje, en todos los sentidos. Recuerdo llegar hasta la Librería General, la antigua al principio del Paseo Independencia, y pedir casi con temor y con la incertidumbre de las primeras veces el libro. Otro de mis recuerdos más persistentes son unas apasionadas sesiones de estudio sobre el Romancero Gitano que algunos amigos celebrábamos en un bar de la calle Heroísmo, ésto ya en años universitarios.

Lorca ha sido muchas cosas para muchos de nosotros. Así que gracias, Antón, por esos recuerdos y por compartir ese personal acercamiento al poeta.

Magda -

Hace como cuantro años, un día de mi cumpleaños, tuve la fortuna de que me regalaran "Poeta en Nueva York", una nueva edición. Lo especial de esta edición, por supuesto paralelamente a la obra del poeta, es que trae varios dibujos inéditos de Rafael Alberti. Esta edición, además, es una edición corregida gracias a un manuscrito original de García Lorca aparecido en México. Es maravillosa.

Llegue también mi recuerdo y admiración para él.