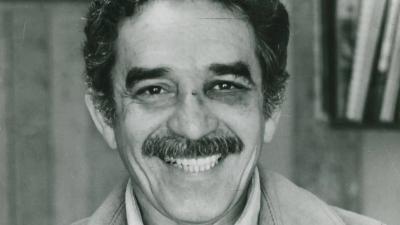

Rosa Balaguer: “Busco la belleza pero, por encima de lo estético, necesito que mis cuadros tengan alma”

"Mi pintura es muy personal a la vez es muy fácil verse reflejado en ella porque el amor, el miedo o la búsqueda de tranquilidad son algo universal”

Rosa Balaguer (Zaragoza, 1975) ha hecho siempre muchas cosas: es periodista, pintora, atleta de larga distancia, especialmente de maratón. Está a punto de partir para correr en Boston. Tras u muestra itinerante por la UNED, presenta en Zaragoza, en la galería Olga Julián (calle Rufas), una de sus exposiciones más ambiciosas.

¿Qué ha sido primero, la pasión por la pintura o el periodismo?

La pasión por el arte como una forma de comunicación del ser humano siempre estuvo ahí. De hecho la literatura, la pintura y la arquitectura me gustaban tanto, que me planteé estudiar Arquitectura, pero siempre me sentí mucho más “de letras”, las matemáticas no eran mi fuerte y sí que me gustaba mucho escribir, así que acabé estudiando Periodismo, que era lo que más me acercaba a mi necesidad de comunicar y expresarme. Acabé la carrera en 1997, y siempre andaba garabateando, pero realmente no cogí un pincel, primero de una forma completamente autodidacta, hasta 2001.

Bueno. Casi un cuarto de siglo. ¿Cómo se va decantando la pintura en sus inclinaciones? ¿Tiene maestros, referentes iniciales, experiencias concretas?

Paco Lafarga fue mi maestro. Aunque empecé a pintar de manera autodidacta, pronto me di cuenta de que necesitaba aprender técnica, el manejo de materiales. Empecé en el Estudio Cañada, un lugar perfecto para aprender dibujo y anatomía, pero duré poco tiempo allí porque las enseñanzas me resultaban demasiado academicistas y yo quería dar rienda suelta a lo que llevaba dentro. Encontré el estudio de Paco un poco por casualidad pero enseguida se convirtió en mi maestro.

¿Por qué? Él es un pintor minucioso y perfeccionista.

Su forma de entender la pintura y su pasión por el oficio, desprovista de florituras me enganchó a los pinceles. Algunos de sus referentes, como Antonio López, eran también los míos, y me ayudó a comprenderlos desde otro punto de vista mucho más humano, menos idealizado. Poco a poco la pintura fue ocupando cada vez un hueco mayor en mi vida, no sólo pintando, sino visitando exposiciones sin parar, aprendiendo a mirar el trabajo de otros y estudiando a aquellos a los que admiro, como Sorolla y también López, por supuesto. Desde entonces, no he dejado de formarme y aún a día de hoy procuro asistir por lo menos a un taller o ‘workshop’ al año para seguir en contacto con otros pintores, algo que me enriquece mucho.

Veo que lo hace a menudo…

Hace tres años tuve la oportunidad de estar en un curso de una semana en Barcelona con Antonio López y Paco Lafarga; imagínate, juntos mi maestro y mi pintor referente y admiradísimo desde la adolescencia. La emoción que me produjo compartir conversaciones artísticas con López es indrescriptible; la primera noche de curso, lloré a moco tendido en el hotel recordando sus consejos de esa tarde.

¿Qué fue primero: la pasión por la natación o la atracción del azul?

Primero fue la natación, sin lugar a dudas, pero no fue por pasión sino por necesidad. Con 9 años empecé a jugar al tenis, pero me dolía la espalda y me dijeron que tenia una ligera escoliosis y que tenía que sustituir el tenis por la natación para corregir esa pequeña desviación de la columna. Así que casi sin quererlo, empecé a nadar. Primero dos días a la semana, luego entré en el equipo del Stadium Venecia y pasé a nadar cinco (seis si competía el fin de semana). Supongo que en algún momento hubo pasión; me gustaba y me divertía, pero yo recuerdo ese deporte con dureza, y en los últimos años acabé un poco harta.

Harta, harta…

Ja, ja, ja. Al final son muchas horas mirando a una raya continua, dando vueltas como un hámster en el mismo recinto sin poder casi hablar con nadie, aunque yo hablaba mucho en los descansos y me castigaban por ello a nadar a mariposa. Nadé tanto en este estilo que cuando competíamos en relevos de estilos, yo era siempre la elegida para hacer el de mariposa porque era ya una especialista, jajaja.

¿Qué lugar u obsesión ocupa en usted el agua, otro asunto que le interesa mucho?

El agua no me obsesiona, pero me hace sentirme totalmente libre y al final es un vehículo que me ayuda a expresarme y a canalizar todos mis estados de ánimo. Hace poco, alguien que observaba mi trabajo pictórico me dijo: “Tú dejaste el periodismo, pero el periodismo no te dejó a ti porque tus cuadros comunican muchas cosas”. Y en esa búsqueda de la comunicación con los demás el agua me ayuda mucho porque, como siempre digo, no entiendo el agua como un elemento, sino como un sentimiento porque a todos nos hace sentir algo. Casi todo el mundo, hasta el que no sepa nadar, va a sentir cosas en el agua -calma, relajación, esfuerzo, miedo…- así que es fácil identificarse de una manera u otra frente a un cuadro en el que hay alguien flotando.

Si se observan sus cuadros con calma, se percibe una voluntad de exploradora. ¿Qué cree que hay en el agua, en los nadadores, qué encuentra? A veces parece que hasta haya sirenas.

Soy de natural curiosa, así que me gusta cuando los protagonistas de mis cuadros también lo son. Me gusta pintar figuras pequeñas en medio de una inmensidad de agua, casi engullidos por el escenario. Escalar así la figura humana aporta sensación de lucha, de plantar cara a las cosas que no podemos controlar. Me gusta pensar que mis nadadores son personas valientes que hacen frente a sus propios temores. Porque para mi el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo enfrenta. Y el plasmar así todo aquello que me atenaza me ayuda a seguir avanzando.

No sé si la marcaron artistas como Patinir, Turner… ¿Cómo define ese arrebato tan personal, que cada vez incorpora más cosas, por ejemplo el verde?

Me gustan ambos (más Turner, por aquello de lo perturbador de sus paisajes), pero no me identifico con ninguno de ellos. Me hipnotiza Antonio López, me enganchan Francis Bacon y Lucien Freud por lo psicológico de sus personajes, y me obsesiona Sorolla, no tanto por el tema del mar sino por su pincelada y su tratamiento del color. También hay muchísimos pintores contemporáneos a los que admiro y sigo por Instagram -que es para mí una infinita enciclopedia de arte- y de los que inevitablemente acabo siendo influida. Ahora estoy incorporando otros colores a las aguas porque he llegado a un punto en el que me ahogo entre tanto azul. Necesito expresarme con otros matices y estoy utilizando incluso colores flúor, a veces aplicando directamente espray bajo la pintura. También me gusta añadir arenas y empastes que dan mucha expresividad a la obra.

He visto su exposición itinerante de la UNED en Calatayud. Quizá la más personal y completa de las suyas: había de todo. Era familiar y autobiográfica, estaba la natación, estaba el atletismo… ¿Cómo se ligan las dos, la de UNED y esta, ‘Un mar de dudas’, que presenta en la galería Olga Julián?

La UNED era un espacio enorme, así que aproveché para llevar obras mías más personales que normalmente no enseño. La gente piensa que sólo pinto aguas, pero también me encanta pintar ambientes mucho más intimistas, escenas cotidianas. El retrato siempre me ha atraído mucho como género, así que quise llevar algunos de ellos, y al final, sin darme cuenta acabé haciendo un compendio familiar, porque cuando pinto retratos, casi siempre mis seres cercanos acaban siendo los modelos por aquello de que son los que tengo más a mano. También había algunos cuadros de corredores porque el correr ocupa una parte importante en mi vida y al final me resulta inevitable que mis dos obsesiones confluyan. Pero la sala principal de Calatayud, como no podía ser de otra manera, era acuática. Pinté de propio para ese espacio un tríptico enorme que plasma una historia personal que hacía tiempo tenía ganas de contar. Me lo pasé pipa pintándolo y creo que eso se nota en el resultado, así que he querido rescatar esa obra que tanto gustó en Calatayud para la expo en la galería, ya que además en Zaragoza no la había expuesto todavía. También hay alguna otra obra que estuvo en ese espacio y que ahora he rescatado para ‘Un mar de dudas’, pero la mayoría de las obras que he llevado a la galería son nuevas y pintadas ‘ad hoc’ para esta muestra.

¿Por qué ha elegido este título, tan poético y a la vez una frase hecha: ’Un mar de dudas’?

Porque a pesar de que puedo ofrecer una apariencia fuerte, por aquello de correr maratones, me considero una persona frágil, a veces demasiado sensible y que le da muchas vueltas a las cosas. Me gusta además jugar con las frases hechas y con las contrariedades que tenemos muchas personas, peleando por ser valientes frente a nuestras flaquezas.

¿Cómo ha sido la relación con Olga Julián? ¿Qué le aporta ella?

Conocí a Olga hace 6 o 7 años, ella al frente del área cultural y artística de la Fundación CAI y yo todavía en mi empresa de comunicación. Al poco tiempo coincidimos ‘pictóricamente’ en varios eventos y después ella me propuso hacer una expo en la biblioteca Mariano de Pano. Ahí empezó a tejerse una relación amistosa/profesional cada vez más sólida. Con ella me siento súper cómoda y me da mucha confianza, algo que es muy difícil de encontrar en este mundo. Olga tiene un increíble amor al arte y un gran respeto hacia el trabajo de los artistas. Muchos galeristas apuestan sólo por los jóvenes, o por los artistas fallecidos, o exclusivamente por los de fuera de Aragón porque piensan que el talento ha emigrado. Olga ha hecho un apuesta por el arte aragonés sin condiciones y se ha entregado a su proyecto en cuerpo y alma. Admiro de ella que, a pesar de la paulatina desaparición de las salas de exposiciones en nuestra ciudad, ha tenido la valentía de abrir un nuevo espacio físico que dinamiza la vida cultura no sólo con muestras temporales sino con cursos, charlas y mentorización de proyectos.

¿Qué le ofrecen el atletismo y la pintura? ¿Se interfieren de algún modo, la estimulan?

El atletismo y la pintura me dan vida. Necesito ambos y cuando alguno me falta temporalmente, no me aguanto a mi misma. A ratos pinto en mi cabeza mientras corro, y corro también en mi pintura, pues mucho de mis cuadros hablan, por ejemplo, de las sensaciones que me han producido algunas maratones. A la pintura llegué por necesidad, al atletismo por casualidad, pero ambos se conjugan y me ayudan a entenderme como persona. Soy intensa, digamos que apasionada, y me gusta proyectar mi pasión en ambas disciplinas. A pesar de que puedan parecer casi opuestas, ambas me aportan equilibrio. Del atletismo y de la pintura he aprendido a trabajar la paciencia, el quererse a uno mismo y el no llevar la autoexigencia a puntos que nos hagan sufrir demasiado. Tiendo a ser perfeccionista y tanto el deporte como la pintura me ayudan a apreciar que para que algo salga bien lo importante es disfrutar el camino. Si el proceso ha sido gozoso, el resultado final será bueno.

Sus cuadros son minuciosos, sensuales, auténticas cartas de color. ¿Qué busca? Tras tantos años dando vueltas y más vueltas, pintando y soñando y sintiendo, ¿cómo entiende el arte?

Entiendo el arte como una manera de comunicarme con el mundo, de dar titulares de lo que pasa por mi cabeza. Intento buscar la belleza con mi pintura, pero por encima de lo estético, necesito que mis cuadros tengan alma, que cuenten cosas. A veces, también cosas feas. Muchas veces son la visualización de un anhelo, un sentimiento de calma o el deseo de vivir aislada en mi mundo, con la ingravidez y el amortiguamiento sonoro que aporta el agua. Otras veces son la lucha contra una misma en circunstancias adversas. Muchos se sorprenden cuando explico que algunos de mis cuadros de agua hablan de correr en asfalto, de agonizar en el calor. ¿Cómo algo puede explicar a su casi opuesto? Quizás los años braceando en la piscina, sin posibilidad de hablar mientras nadaba dejaron en mí la necesidad de contar lo que me pasa sin palabras. Al final, mi obra es muy personal porque proyecta mis sentimientos, pero a la vez, creo que es muy fácil verse reflejado en ella porque el amor, el miedo o la búsqueda de tranquilidad son algo universal.

PD. La exposición ‘Un mar de dudas’ incluye, como suele ser habitual, a un artista joven. Aquí se trata de la escultora, aragonesa, Carmen C., que destaca por realizar esculturas en mortero con látex y pintadas con acrílicos y pinturas especiales para exterior. En la exposición se pueden ver 4 cabezas tituladas ‘memoria de pez’, 3 tótems de diferentes alturas y una nadadora que parece salirse de los cuadros de Rosa. La dos exposiciones estarán abiertas hasta el 10 de mayo. El horario es: jueves y viernes de 17:30 a 20:30 y sábados de 11:30 a 13:30 y de 17:30 a 20 :30 h. (Resto de horarios con citas previa).

Foto de Guillermo Mestre de Heraldo.