'ÁGORA': CUENTOS PARA MANUEL BENITO

‘Ágora’, del sello Sariñena Editorial, reúne 19 textos redactados por amigos del escritor, historiador y etnógrafo, Manuel Benito, fallecido en enero de 2010, autor de los libros ‘Huesca. Álbum de adioses’ (Sariñena editorial) o ‘Orwell, las tierras de Aragón’ (Trallero Editorial). El título del libro es «un homenaje del mundo de la cultural altoaragonesa a su figura a través de sus mejores armas: la palabra y el conocimiento», según dice, Salvador Trallero. El libro ha sido coordinado por Eugenio Monesma, e incorpora las firmas de Ángel Gari, José Antonio Adell y Celedonio García, Jesús Inglada, Severino Pallaruelo, etc. Reproduzco aquí mi artículo, que narra una anécdota real.

UN CUENTO CON APARECIDO EN LOARRE

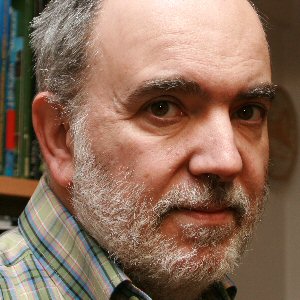

La historia reciente de Huesca no se entendería sin Manuel Benito Moliner. Era uno de esos sabios pegados a un territorio, a una forma de ser, a un manantial de cultura. Amó La Hoya y los Monegros, y fue capaz de armonizar un sinfín de saberes y de relatos menudos. Era médico y escritor, etnógrafo y fotógrafo, un coleccionista de casi todo, un curioso ávido de personajes, de hechos, de misterios. Coincidimos poco, pero siempre supe que en él había un cómplice, ese amigo casi invisible al otro lado del teléfono o del correo electrónico con quien podías hablar. De inmediato, ponía a tu disposición los datos, la iconografía, su sensibilidad inagotable, la camaradería del escritor. Hablábamos de muchas cosas: de la Guerra Civil en Huesca y provincia, de botánica, de ritos. Recuerdo que le presenté en Zaragoza uno de sus libros más bonitos: ‘Huesca. Álbum de adioses’, que le publicó Salvador Trallero, y que hablamos mucho de otro proyecto en el que había puesto el alma: ‘Orwell en las tierras de Aragón’, también editado por Trallero.

Georges Orwell era un personaje que le fascinaba: le gustaba contar que a veces soñaba con que se cumpliera aquel deseo suyo de regresar al Coso y a los porches a tomar un café. Hablar con Manuel Benito suponía recorrer narraciones de aviadores, de combatientes, de personajes entrañables como Durán Gudiol o Rafael Andolz, como Ramón Acín, como León Abadías o los aguadores. Y en nuestras conversaciones siempre aparecían maestros como Eugenio Monesma, que había sido como él un andariego de tradiciones, de imágenes para siempre y de criaturas, como Ángel Gari, que era una referencia para abordar la brujería, las apariciones, las supersticiones y algunos deslumbrantes procesos históricos. Una de las anécdotas más hermosas que conservo de él, o con él, se sitúa en el castillo de Loarre. Yo volvía de un viaje por los Pirineos, con parada en Jaca y en San Juan de la Peña, en concreto; de repente conduje hacia el castillo. Había empezado a anochecer. Hacía mucho tiempo que no estaba en Loarre, que es un lugar que me fascina, y que vinculo siempre con Ramón José Sender y con la película ‘Valentina’ de Antonio José Betancor. Cuando llegamos allí, iba acompañado de algunos amigos que habían venido de Nueva Zelanda, no supe acceder al recinto. Y no se me ocurrió llamar a nadie salvo a él. Marqué su móvil y le pregunté qué tenía que hacer: me contó leyendas, me habló de personajes y del propio Sender, de libros como ‘Solanar y lucernario aragonés’ y, finalmente, me confesó que no podía ayudarme. No sabía a quién debía dirigirme en aquella noche otoñal y romántica. Una luna inmensa y dorada, de una pureza ideal, se desplegó sobre la ladera. No encontrábamos la manera de cortar la conversación: ni él ni yo. A mí me parecía una estampa deliciosa, con Manuel al otro lado del hilo y con su voz apagándose, y a él le gustaba que yo le hablase de la luna que parecía blanquear las paredes de la fortaleza. Me dijo: “Si no te conociera y si no conociera el castillo, pensaría que me estás contando un cuento de Gustavo Adolfo Bécquer”.

Quedamos en vernos pronto. Quedamos en cenar. Tenía esperanza: creía que, más temprano que tarde, volvería a sus libros, a sus poemas secretos, a sus cuentos, y que retornaría al camino. Cada vez que paso por Loarre subo hasta el castillo y me quedo allí mirándolo. Sé que tengo una charleta aplazada con él y que cualquier día, cuando se muera la tarde, aparecerá su fantasma: llevará un cuaderno de campo, la paciencia del paseante y probablemente una cámara de fotos.

0 comentarios