CUENTO: EL TÍO DE AMÉRICA

[Hace algunas horas me ha llamado mi prima Piluca Verdía Castro y me ha anunciado la muerte de Mercedes Castro Barreiro, mi madrina. Hacía algunos años que padecía la enfermedad de Alzheimer, ya no reconocía a nadie, quizá vagamente a su marido Antonio. Este texto, que aparece en mi libro ’El niño, el viento y el miedo’ (Nalvay), está inspirado en su travesía hacia Montevideo y en una historia familiar que era como un mito en mi niñez. En su entierro, en Larín, habrá música.]

4. El tío de América

Mi madre tuvo un tío, Generoso Barreiro Viñán, que se marchó a la emigración. Dejó la casa solariega, tomó el barco en A Coruña con uno de aquellos baúles inmensos, a los que mi padre llamaba “mundos de marino”, y se fue al Uruguay en la primera posguerra. Así dicho, casi pomposamente: al Uruguay. No se supo demasiado de él al principio, pero al cabo de cinco o seis meses se recibió una extensa carta suya y una pequeña colección de fotografías. Confirmaba que vivía en Montevideo y que se había hecho panadero. Las fotos eran de la ciudad, de sus mejores edificios, de los muelles, y había tres o cuatro de la fachada de su panadería, que era muy famosa allí.

Aquel tío hizo fortuna, consiguió abrir una panadería propia y se dio a conocer en aquella ciudad fascinante, invadida por “la música, las mujeres bonitas con sombrero y el fútbol”. Sus cartas iban llegando cada seis meses, o de año en año. No regresó nunca más, y quizá esa ausencia definitiva lo convirtió en una leyenda familiar. Y en la esperanza de un definitivo golpe de suerte que pudiese favorecernos a todos. “Tiene tanto trabajo allá, depende tanta gente de él que no tiene ni tiempo de despedir a sus padres, que están a punto de morir”, se decía muy a menudo.

Murieron sus padres, murió algún que otro de sus hermanos, empezaron a emparejarse sus sobrinos, pero Generoso no retornaba. Y entonces fue cuando a mi tía Mercedes, que acababa de casarse con un tratante de caballos y de vacas, se le ocurrió marchar al Uruguay. “Por probar. A lo mejor hasta podría hacer una carrera de cantante. Allí adoran a Carlos Gardel”, le dijo a mi madre, su hermana mayor. Mercedes era la más bella de cinco hermanas, la más esbelta, la que tenía madera de actriz de cine con su cintura de avispa, sus ojos claros y una melena rubia. Y además se sentía la más artista: cantaba en los campos durante la siega, cuando cruzaba los bosques, en las largas sobremesas de los días de fiesta; cantaba en el río de lavar y en misa. Había un momento en que su voz se encendía en medio de todas las voces, las demás enmudecían y ella se quedaba sola, como una ráfaga de luz, un temblor de estrellas o el concierto inesperado de una caracola. Tenía muchos enamorados, y eligió al que parecía más taciturno o más sereno, según se mire: mi tío Antonio, que hablaba con los animales como si le entendieran y sabía una docena de recetas para cocer castañas.

Mercedes le mandó una carta a su tío de América, le recordó que de muy pequeña era su favorita, que aún recordaba los cuentos que le contaba, cuentos de tortugas gigantes y de gallinas silvestres que ponían huevos de oro, y le preguntaba que si no le podría buscar un trabajo a ella y a su marido. La respuesta tardó los dos o tres meses de rigor; en ella el tío Generoso daba todo tipo de indicaciones: les buscaría faena y casa a los dos, y les decía que cogieran el barco lo antes posible. Dicho y hecho. Mi madre ya estaba embarazada de mí, y Mercedes le dijo en el embarcadero: “Cuando nazca la criatura, nosotros seremos sus padrinos, aunque sea por poderes. Si es niña se llamará Mercedes; si es niño, Antonio, como mi marido. No lo olvides”.

Mi madre no lo olvidó, y fue así como a mí me bautizaron por poderes en Montevideo. Siempre me inquietó saber cómo había sido la ceremonia: mi madre y mi padre me llevaron a bautizar a mi pueblo con el cura don Avelino, el de la motoreta de muelles y los rosarios interminables, y siempre me decían que allá en Montevideo mis padrinos habían hecho lo mismo. Mis padres no estaban seguros de si el ritual en Montevideo habría sido el mismo día y a la misma hora, pero se hizo. Mi padre extraía un documento, firmado por un sacerdote de Montevideo, Lucrecio Tasende Varela, que lo probaba. Lo guardaba en una dorada caja de pañuelos, Aire de Camelia, que había comprado en su único viaje a Pontevedra.

Andando los años, cuando yo tenía cinco o seis, fui a casa de mi abuelo José y de mi abuela Pilar, hermana de Generoso. Mis abuelos eran campesinos, tenían alguna hacienda, con acequias y regatos, y habían tenido una docena de hijos, de los que les habían sobrevivido ocho. Me gustaba mucho aquella casa. Tenía establos con vacas y terneros, escaleras que subían a un hórreo elegante que contaba con una especie de porche o patín desde el que a mí me gustaba contemplar el paisaje del cielo, los cañaverales, el maíz y la fronda de los pinos. En la casa había un jardín minúsculo con rosas y un huerto que me encantaba: entraba en él y comía peras, manzanas, higos, nueces, cerezas de puro azúcar y ciruelas de todos los sabores y colores. Aquella huerta, romántica y sombría, era un auténtico paraíso para mí. La casa disponía de una espléndida chimenea; al lado estaba el vertedero y la ventana que daba al hórreo.

Hay cosas que no se pueden olvidar jamás. Algo así decía el tío de América en su correspondencia: él recordaba la música de los pinos, la verbena con la orquesta de Mesta Leis y su acordeón, la comida de las fiestas, los días de caza con el perro Amancio... Hay cosas que no se pueden olvidar jamás, repito yo, Antón, niño cagón. Estábamos en la cocina, al calor del fuego; hablábamos de cualquier cosa. Más bien, hablaban los mayores, mis abuelos y mi padre, que estrenaba una bicicleta con transportín atrás para llevarme mejor. De repente mi abuela se levantó, abrió una alacena y sacó un envoltorio: un paquetito más bien plano, no muy grande. Me lo tendió y me dijo:

-Es para ti. Ha llegado esta semana de Montevideo. Te lo mandan tus padrinos Mercedes y Antonio.

No supe qué hacer. Mi abuela susurró:

-¿No quieres abrirlo?

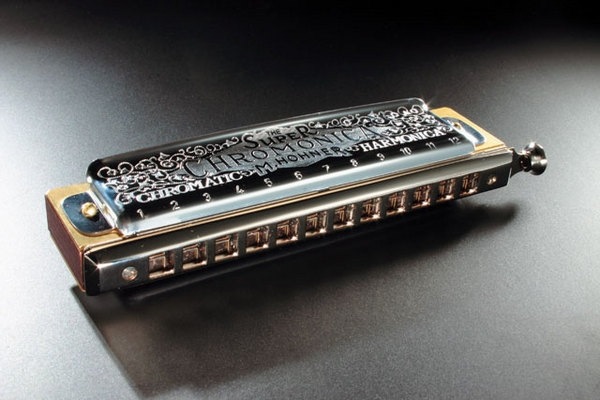

Qué emoción. Rompí el papel exterior y descubrí una caja más bien plateada, con pocas letras: El Universal. Montevideo. La abrí y me encontré con un diminuto objeto alargado y brillante. Todo en él relucía: la madera barnizada, las letras de imprenta, el metal plateado de las bocas. Mi abuela dijo: “Es una filarmónica”. Mi padre corrigió suavemente: “Una armónica, Pilar”. La acerqué a los labios y empecé a soplar. Aquella me pareció la música de un hechizo. Mi madrina había escrito una pequeña dedicatoria: “Para mi único ahijado, que un día será músico”. Salí a las calles por si alguien quería oírme. Las notas se mezclaban con el viento y la lluvia. No sentía ni los pies.

*Esta foto de la armónica la he tomado de aquí:

https://antoncastro.blogia.com/upload/externo-dfb731a4a5b948eb61cfea0accd0cdd9.jpg

0 comentarios