'LA CLIENTA' DE MARGARITA BARBÁCHANO

MARGARITA BARBÁCHANO

Y SUS ‘MUJERES DE EDAD INVISIBLE’

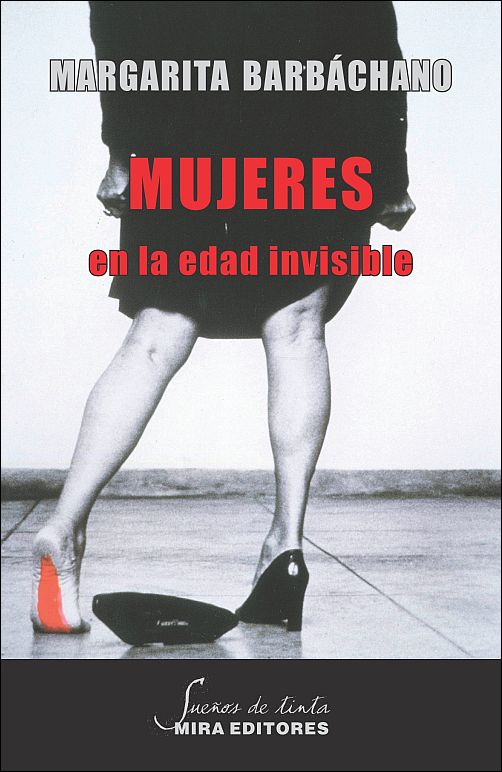

Este miércoles 14, a las 19.30, en el vestíbulo del Teatro Principal, Margarita Barbáchano presentará su nuevo libro: ‘Mujeres en la edad invisible’, cuentos ilustrados por distintas fotógrafas. En el acto de presentación estarán la cineasta Paula Ortiz, la actriz Luisa Gavasa, el editor de Mira Joaquín Casanova, la autora y las trece fotógrafas. Margarita Barbáchano define así su libro: “‘Mujeres en la edad invisible’ (Mira) son doce historias o relatos diferentes de mujeres en tránsito entre la juventud que se pierde y la vejez que llega sin avisar. Mujeres que llenan las calles, los actos culturales, los hospitales, los autobuses, los parques, la vida..., y que, sin embargo, son anónimas, invisibles para la mayoría, incluso para su propia familia muchas veces. Mujeres que hablan con voz propia y nos explican qué les pasa, cómo se encuentran en este preciso momento de su camino. Cada relato tiene una protagonista y cada capítulo se abre con la mirada personal de una fotógrafa que capta el sentimiento de esa historia narrada. En este nuevo libro hay bastante sentido del humor, algo de dolor y mucha complicidad con el género humano. El libro lleva portada de la gran Helena Almedia (Lisboa, 1934), y fotos de Pilar Albajar, Paulina Aleshkina, Cecilia Casas, Cecilia de Val, Virginia Espá, Margarita García Buñuel, Rosane Marinho, Delia Maza, Vicky Mendiz, Peyrotau Sediles, Luisa Rojo y Olga Vallejo.

Al día siguiente de la presentación del libro: el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, estas fotógrafas colgarán su obra en la galería Spectrum, de Julio Álvarez Sotos, en una exposición colectiva, titulada ‘Mujeres’”.

Margarita me envía uno de los cuentos, ‘La clienta’, y esta foto de Margarita García Buñuel.

LA CLIENTA

Por Margarita Barbáchano

La primera vez que se puso a buscar en Internet «Contactos para

mujeres» le temblaban los dedos. Se sentía sucia o como si estuviera

haciendo algo malo. Le costó varias semanas investigar en la red esta

clase de servicios. Y, sobre todo, descartar la basura entre la no muy

amplia oferta de contactos masculinos. Para Irene todo era desechable:

anuncios de jóvenes musculosos que parecía que iban a destrozarte

entre sus brazos, cifras escalofriantes para ofrecer las medidas de sus

atributos sexuales o frases que eran de todo menos alentadoras para

cerrar un encuentro. Poco a poco fue intuyendo que los anuncios más

discretos: un nombre y un número de móvil, podían ser la pista a seguir.

Al cabo de un mes de investigación pudo hacerse con dos o tres

contactos personales, sin agencias de por medio. Vivir en una gran

ciudad facilitaba la oferta, que aun así era decepcionante para una

mujer necesitada de sexo en algún momento de su vida.

Las primeras citas, antes de pasar a la acción, resultaron un auténtico

desastre. O eran un compendio de músculos sin cerebro, o tenían

una pinta de pervertidos que asustaba nada más verlos. No tiró

la toalla y siguió acudiendo a las citas concertadas. En el fondo le divertía

la situación. Se trataba de una elección. Ella era la que elegía el

género. La que pagaba el producto. Descartó a todos los que iban de

profesionales del sexo.

Con David tuvo suerte porque en cuanto se sentaron a hablar

en una cafetería supo que aquel chico podía encajar en sus pretensiones.

Discreto, tímido, incluso con un punto de culpabilidad por estar

haciendo estas cosas con mujeres desconocidas y cobrar por ello. Irene

lo llamaba una vez al mes. Trescientos euros por encuentro. Ella ponía

las condiciones.

A Irene le iba bien en la peluquería. Tenía tres empleadas y las

hipotecas saldadas desde hacía tiempo. Después de su divorcio, hace

ya diez años de aquello, tuvo algunas relaciones de pareja pero ninguna

duró lo suficiente. Había asumido con total ecuanimidad que lo

mejor era estar sola y vivir su vida sin rendir cuentas a nadie. Pero no

por ello iba a renunciar al sexo. Y estaba ya harta de intentar seducir

a algún posible candidato entre su círculo de amistades, cada vez más

reducido por otra parte. Y siempre con resultados descorazonadores.

Donde Irene ponía pasión, encanto, diversión y generosidad, solo encontraba

frustración, cobardía o prepotencia y vanidad.

Unas Navidades hablando con su hermana le dijo: «¿Por qué no

puedo pagar a un hombre para invitarle a cenar y llevármelo a la cama

después? ¿Por qué los hombres se van de putas cuando les place y las

mujeres no tenemos esa opción?». Su hermana le contestó que estaba

loca, que dónde se iba a meter. «Seguro que en algún lío. Con lo tranquila

que vives, hija. Ya son ganas de complicarse la vida». Además, le

reprochó su frialdad. «Sin amor, sin que te guste, al menos un poco…

Follar, por follar. No lo entiendo», concluyó moviendo la cabeza y mirándola

como a un bicho raro.

«Pues está muy claro. Estoy cansada de intentar empezar una

relación, aunque solo sea sexual, tener un amante esporádico. Todo

son problemas. A unos les resulto demasiado mayor para pensar en

el sexo; otros quieren una relación estable con lavadora, plancha y comida

gratis todos los días; y hay un tercer tipo de hombre que te mira

como si hubiera perdido el juicio, como si a mi edad únicamente pudieran

interesarme la gastronomía o los viajes exóticos y en grupo.

Estoy harta de llevarme decepciones, de intentar resultar sexi o encantadora

para, al final, agotarme en el intento y fracasar de nuevo.

Ahora quiero pagar para que me hagan bien el amor. Es algo físico y

agradable, ¿no? ¿Por qué no voy a pagar un buen precio por ello?».

Incluso razonaba, con toda la razón, que si se paga por recibir un buen

masaje en la espalda o en los pies, no entendía por qué no se podía

«encargar» un servicio más completo. Para escandalizar más a su hermana,

le recordó una frase de Mae West: «Un orgasmo al día mantiene

lejos al médico».

La hermana de Irene escuchaba estos argumentos con un punto

de resignación, pensando que con su forma de ser tan libre y tan lógica

lo que hacía era asustar a los hombres. Vamos, que los acobardaba a

las primeras de cambio. Tampoco entendía muy bien por qué había

optado Irene por esa forma tan poco ortodoxa de tener relaciones sexuales,

puesto que de las dos hermanas, ella era la más agraciada físicamente

y la que desde siempre había atraído a los hombres a primera

vista. Irene conservaba una bonita figura, ágil y esbelta, y un rostro

hermoso y dulce. Razones más que suficientes, creía, para tener éxito

con los hombres, sin necesidad de «utilizar a prostitutos para un revolcón

a precio de oro».

Solían quedar en cafeterías distintas y de allí se iban a un hotel

(al principio); a veces frecuentaban su apartamento (muy esporádicamente);

o incluso lo hacían dentro del coche en medio de un aparcamiento

desierto. Dependía del estado de ánimo de Irene, que es la que

llevaba la voz cantante, para eso era la clienta. Por lo general, el día

que quedaba con David, le gustaba invitarlo a cenar en algún sitio agradable,

que no tenía que ser precisamente caro, para después tener la

seguridad de que la noche iba a terminar bien. Es decir, con su cuerpo

acariciado, sus músculos en acción y las hormonas en funcionamiento.

«Una puesta a punto», como solía decirse con sentido del humor. Un

capricho que le salía caro, pero que resultaba mucho más beneficioso

para la salud que gastarse 500 euros en un tratamiento facial. Estos

encuentros también tenían la ventaja de no estar pendiente de las reacciones

del otro. El chico era joven y bien dotado, por lo que cumplía

su papel a la perfección. Sabía cómo trabajar el cuerpo de una mujer.

Con una mezcla sabia de ternura y eficacia.

Por su parte, David estaba encantado con Irene. Era su clienta

preferida: guapa, madura atractiva, decidida y con las ideas muy claras.

Una mujer que sabía lo que quería y pagaba por ello. Sin pedir excentricidades

ni cosas raras. Simplemente, que le hiciera bien el amor. Que fuera educado y limpio.

Desde que llegó a la gran ciudad había trabajado en todo ese

tipo de cosas que están al alcance de un emigrante, sin poder levantar

cabeza en tres años. Hacía un año que había montado una pequeña

empresa de arreglos informáticos, con un amigo suyo como socio,

que no iba todo lo bien que exigía el pago mensual de la hipoteca.

Necesitaba dinero extra y de forma rápida. Así que se metió en esto

para probar y ganar un dinero fácil. Lo de colgar un anuncio en Internet

se lo aconsejó un amigo parisino que se ganaba sus buenos euros

al mes con cuatro clientas fijas. «Las mujeres no te dan problemas.

Suelen ser señoras con una buena posición económica; para ellas lo

más importante es la discreción y solo piden que se las quiera y se las

contemple durante un par de horas. Es el negocio perfecto, chico. Ni

lo dudes. Anímate», le había dicho Jean Paul. La verdad es que como

trabajo por horas no estaba nada mal, sobre todo para un hombre. El

francés también le había comentado que la clase de mujeres que acuden

a este tipo de contactos por lo general huyen de las agencias, de

los intermediarios y no quieren saber nada de chulos ni de putos (recuerda

que había utilizado esta palabra). Por lo visto, según Jean Paul,

este negocio no tenía nada que ver con la prostitución organizada.

«Esto es algo privé, tremendamente privé», recalcó más de una vez.

David se había dado cuenta de que lo más importante en este

asunto en el que andaba metido era mantener una buena forma física,

sin exageraciones de gimnasio (con no tener barriga bastaba), vestir

con discreción y ser educado. Punto. Lo demás quedaba para los gustos

de las clientas en la intimidad del trato acordado. Al principio no

llamaba nadie; pero al cabo de un tiempo empezó a sonar el móvil

con voces de mujeres al otro lado. Unas seguras, las menos, y otras

tímidas, inseguras, con temor a lo que pudieran encontrar, sin saber

muy bien cómo desenvolverse en semejante situación. Su iniciación

empezó con una señora brasileña, esposa de un conocido ginecólogo,

forrada de pasta hasta las cejas. Le citaba dos veces al mes en el

mismo hotel siempre. Y con ella hay que reconocer que se ganaba los

trescientos euros que cobraba. Era insaciable sexualmente, y manejar

un cuerpo de 85 kilos no era precisamente algo agradable; sobre todo

cuando la brasileña se empeñaba en ponerse encima y moverse a

ritmo de samba.

Claro que con treinta años se puede casi con todo. Poco a poco,

David fue pagando a su banco atrasos acumulados y el alquiler de su

pequeño apartamento todos los meses. Ahora solo faltaba que la empresa

empezara a funcionar con más alegría. Entonces es cuando se plantearía dejarlo.

Eso es lo que pensaba David cada vez que se subía

los pantalones y se metía los billetes en el bolsillo. Nunca en su corta

vida había ganado dinero de una forma tan sencilla, y prácticamente

sin riesgos: las mujeres a esas edades no se quedan embarazadas, son

personas que se cuidan y no suelen transmitir enfermedades contagiosas,

y la regla de oro es la discreción. Un trueque de necesidades,

sin más.

Todavía recordaba Irene lo mal que lo pasó con su último intento

de seducir a un hombre que le gustaba. Todo ello antes de meterse en

Internet para buscar un contacto sexual. Después de aquella decepción,

se prometió que nunca más se humillaría delante de un hombre,

ni se esforzaría lo más mínimo por acaparar su atención. Ocurrió durante

el pasado otoño, en una conferencia sobre filosofía y arte a la

que acudió por llenar una tarde que libraba en la peluquería. El conferenciante

era un señor estupendo que había copado las páginas de

cultura en la semana previa a su charla en el Círculo. Irene se decidió

a ir porque le pareció guapísimo en las fotos. Lo de menos era el contenido

de su conferencia. Quedó con una amiga y para allí se fueron.

Al natural no desmerecía en absoluto. Tendría su misma edad, alrededor

de los sesenta, más o menos. Alto, delgado, con el pelo castaño

y ligeramente canoso, vestía con esa elegancia desenfadada de los intelectuales.

Le gustó su voz y el modo en cómo explicaba sus ideas al

público. Al final de la charla se formó una larga fila de mujeres, sobre

todo, a la búsqueda de la firma de un ejemplar de su libro. Irene pensó,

con acierto, que no merecía la pena ponerse a la cola. Demasiada

competencia. Y él iba a lo suyo: sonrisa, ¿nombre? y a estampar su

firma. Mejor indagar en su página web y mandarle un mensaje algo

misterioso y halagador. A ver si picaba el anzuelo.

Al fin y al cabo, era un juego. Y a Irene le gustaba jugar. El

eterno juego de la seducción que tan bien le había funcionado siempre

en sus tiempos jóvenes. ¿Por qué no intentarlo ahora también? Dejó

pasar una semana y le envió un mensaje con un archivo adjunto en el

que se veía una fotografía suya en la que estaba realmente atractiva.

La foto era de hacía un año, pero no había cambiado tanto. Solo que

se la hicieron en estudio y ahí se controla muy bien la iluminación.

Esencial para fotografiar a una mujer madura. Pasaron quince días y

en su bandeja de entrada no había ningún mensaje del escritor. Su sorpresa

fue mayúscula cuando una mañana de domingo entró en su correo

y vio que tenía una contestación de él. Escueta, pero que dejaba

una puerta abierta a seguir manteniendo este tipo de correspondencia

online. Se intercambiaron varios mensajes hasta que Irene creyó oportuno

pasar a la acción: quería verlo. Propuso una cita y que él eligiera

el día y la hora. Ella estaría allí, si accedía.

Sonríe con un poco de amargura recordando la ilusión de los

preparativos. Sacar los billetes del AVE, reservar una noche de hotel,

pensar y repensar qué se pondría para la ocasión. Algo sencillo pero

favorecedor. Ya se imaginaba dónde harían el amor, si en su casa, si

no vivía en pareja, o en el hotel. Cómo sería el restaurante elegido

para invitarla a cenar en un ambiente romántico e introductorio de

posteriores desahogos. No le cabía otra posibilidad en la cabeza. Si

no, ¿para qué acceder a una cita en su ciudad para conocerse?, se

preguntaba a sí misma mientras se cambiaba de ropa una y otra vez,

sin encontrar nada adecuado para la situación que había provocado.

Ya le inquietó la hora fijada para el encuentro: a las 14:00 h en

una plaza céntrica. «Bueno, será para comer juntos. Aunque hubiera

preferido que nos encontráramos para cenar». Comieron en un pequeño

bistró cercano a la plaza en la que se habían citado. La conversación

fue amena y fluida, aunque Irene estaba nerviosa como una

colegiala. Hablaron de todo un poco, hasta de política. Pero pasaba

el tiempo y no entraban en el terreno personal, lo que a Irene le pareció

algo desalentador. En cuanto trajeron los cafés y se los tomaron,

él se levantó con un «Bueno, yo es que me tengo que ir ya…». Y, justo

antes de salir del restaurante, va el tipo y le pregunta: «¿Has

traído mi libro? Si quieres te lo firmo». Entonces a Irene a poco le entran

las arritmias y el infarto de golpe. «Pues no, no lo he comprado.

Además, pesa bastante para llevarlo en mi bolso de viaje», se le ocurrió

decir, por decir algo. «Pues, nada. Seguiremos en contacto». Un par

de besos etéreos en las mejillas y desapareció el famoso y engreído

intelectual, dejándola descompuesta y tratando de aguantar el tipo y

disimular la frustración que sentía. Eran las cuatro y media de la tarde

de un sábado en una ciudad desconocida. Una hora horrorosa para

irse a la solitaria habitación de un hotel en la que había depositado

tantas esperanzas de goce y de pasión desconocidas.

Irene caminó por las calles desiertas de la ciudad reteniendo la

rabia y las lágrimas ante el soberano desprecio infringido a su persona.

«Pero, bueno, este hombre se cree que alguien hace un viaje, coge

trenes, taxis, se gasta una pasta en un hotel de cuatro estrellas, para

verle dos horas en un restaurante de mierda (pagó la cuenta, eso sí),

y me firme un libro que devotamente he debido comprar antes…». Increíble,

pero existen tipos así. Hombres que si no tienen delante a una

mujer joven y espléndida, babeando ante sus prodigiosas dotes intelectuales,

y alabando su obra, reaccionan con el mayor de los desprecios.

Ni siquiera disimula que tiene prisa en irse y dejar con dos palmos

de narices a la admiradora de turno. Si, además, la tal admiradora

tiene su edad, ni te cuento…

A partir de entonces, Irene se prometió que nadie la volvería a

humillar así. Esfuerzo cero. Mejor pagar por tener sexo con un hombre

joven y bien dotado. Y, luego, cada uno a sus asuntos. Era triste reconocerlo

pero al parecer la seducción ejercida por una mujer madura e

inteligente no causa los efectos buscados. Y, sin embargo, en sentido

contrario funciona perfectamente. Irene no cerraba las puertas a posibles

encuentros normalizados con un hombre que se pudiera sentir

atraído hacia ella, pero mientras tanto tenía solucionada esa parte de

la vida, que, siendo importante, parece que desaparece del historial

de cualquier mujer cuando va cumpliendo años y carece de pareja estable.

Además, tenía que reconocerlo, le gustaba esa sensación de dominio

que ejercía una vez al mes.

0 comentarios