EL CUENTO, SEGÚN Mª ROSA BURILLO

[El dramaturgo, guionista, cineasta y realizador de televisión, amén de escritor de relatos y aforismos, Alfredo Castellón Molina me puso en contacto con la profesora madrileña María Rosa Burillo, apasionada del haiku y de la literatura norteamericana. Rosa acaba de salir de una complicada operación y ya está bien: ya está mejor y se aplica a la literatura, al cuento, a sus autores favoritos. Me envía este artículo sobre varios cuentistas: Carver, Lahiri, Poe, Cheever, etc. Es casi una manera de celebrar que la vida sigue y con ella la literatura, la belleza, la capacidad de contar historias y de crear personajes. María Rosa Burillo seguirá escribiendo y leyendo a orillas del mar, en Altafulla, en Altea, allá donde da la vuelta el aire marino…]

LA IMAGEN DEL RELATO. EL RELATO EN IMÁGENES

Rosa Burillo

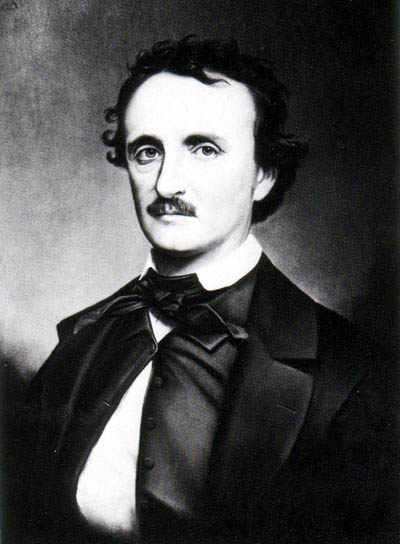

Ya en el siglo XIX, Edgar A. Poe planteaba en su “Filosofía de la Composición”, los principios que siguen siendo válidos para la obra literaria a día de hoy, y citaba la palabra homeliness que expresa lo que todo escritor busca, intimar con el lector.

Vivimos en un mundo de imágenes. Primero el Periodismo, con la descripción pormenorizada de los acontecimientos y luego la visualización que ofrecen el cine y la televisión, han hecho que nuestra cultura literaria se vea muy mediatizada por la imagen, hasta el punto de que el escritor describe en imágenes y utiliza detalles cada vez más visuales que dominan sobre los argumentos, depreciándolos porque, parecen querer decir, no vamos a ninguna parte y en realidad da igual donde los distintos modos de ficción nos lleven. En último término, la trama argumental ha quedado tan mermada que sólo se sostiene como soporte de un principio mucho más sutil, el toque de atención que suponen las metáforas.

Esto sucede sobre todo en relato, donde el mundo recreado apela a los sentidos, los detalles se ven, se huelen, se sienten, para conseguir cierto estado de ánimo, un determinado aliento. Como si de un truco de magia se tratase, las imágenes de los cuentos conmueven al lector y lo hacen con las estrategias de la publicidad, el cine y los distintos semanarios. No hay que olvidar que la lectura de un relato comparte página con el anuncio publicitario del deportivo o la chica diez vestida de la manera más sugerente, competimos ni más ni menos que con el deseo de vender y el relato tiene que estar a la altura. El autor de cuentos apela a la intimidad del individuo y sus estrategias son las que funcionan a nivel cognitivo en una sociedad acostumbrada a alimentarse con la vista. Su objetivo, lograr lo que Poe denomina passion, y que supone algo así como la clave publicitaria del cuento.

Todo escritor es consciente del alcance de su llamada y, fiel a sus intenciones, se propone convencer. Ese convencimiento lo adquiere el lector mediante la poética de las sensaciones. Ya lo intuía Poe “to be moved in order to be convinced”, conmover para convencer. Las imágenes con su apariencia desapasionada, despegada, objetiva, dejan huella en la mente donde se almacenan en una verdadera trama concatenada que difiere del tradicional argumento lineal. Como dice John Cheever, la espiral sería la verdadera estructura explicativa, el eco que instala en la mente la verdadera memoria del cuento.

El relato funciona así con la sensibilidad de un poema o como el enigmático teatro del absurdo al que hace referencia John Barth en “A Few Words on Minimalism”. La gesticulación comunica con rigurosa precisión lo inexpresado. Ya en Winnesburg, Ohio, la sucesión de historias que componen la novela de Sherwood Anderson, el maestro de escuela, incapaz de articular palabra, esconde las manos cuando es acusado injustamente de abuso a una menor. Prevalece el gesto como estado dominante del texto, la atmósfera que envuelve a unos personajes que, por padecer la parálisis de los tiempos, no van en realidad a ninguna parte.

Dos ejemplos de relato en Norteamérica, “De Qué Hablamos Cuando Hablamos de Amor”, de Raymond Carver, y el cuento de Jhumpa Lahiri, “Intérprete de Emociones”, hacen gala de esa sensibilidad que se masca en el aire desprendida de argumentos, donde los participantes, inciertos pretextos de la trama, se mantienen parapetados dentro de los límites de la cocina y el cuarto de estar, o de la ruta turística marcada. La ambientación recuerda el Vania de Chejov, tan paralizante como la sufrida clase media de nuestro tiempo y que vista así, provoca la animosidad y repulsa del lector, intención prioritaria del autor.

Pese a haber aparecido originariamente en otras ediciones, los dos relatos participan del estilo New Yorker, la revista fundada en 1925 por Harold Ross, con William Maxwell y Gus Lobrano, como responsables de sus páginas literarias. Nadie ignora ya que el New Yorker ha ejercido un papel clave en la evolución del cuento norteamericano con pautas de Hemingway y Gertrude Stein, el discurso preciso, sencillo y rico en imágenes concatenadas, que nos transporta a límites máximos de percepción visual y pictórica. Hemingway, de hecho, era un gran admirador de Cezanne, a quien buscaba imitar con la palabra.

En “De Qué hablamos…” (Knopff, 1981; original draft at The New Yorker, 2007) dos parejas se reúnen una tarde cualquiera, a cambiar impresiones en torno a una botella de ginebra. Pasan las horas, la tarde va dejando paso a la oscuridad, sin que haya ocurrido realmente nada. El lector se va impregnando de la atmósfera anodina y tediosa que rodea sus vidas y la charla, por los efectos del alcohol, se hace cada vez más encrespada y tensa. No hay argumento, sólo la densidad de una conversación imposible, ya que tratan de definir la naturaleza del amor. Incapaces de verbalizar sus experiencias, serán las imágenes puestas artificiosamente en boca de los personajes, lo que les defina.

Mel Mcguinnis es cirujano cardiovascular. Resulta irónico que un profesional acostumbrado a manipular el corazón, falle diametralmente en sus conocimientos en materia amorosa. La perspectiva central gira en torno a su verborrea y las metáforas muestran, más que dicen, que sus planteamientos están equivocados.

Analizando las claves, advertimos que todo lo que Mcguinnis desea en la vida es esconderse dentro de la armadura del caballero medieval. “Así no te hacen daño”, intenta justificarse, y sus valores quedan ya reflejados para siempre, el deseo de ocultarse del mundo, el desdén por sus semejantes que le lleva a no participar de su tiempo, a huir a otros mundos donde el sentido de la justicia era menos ladino y las conductas humanas se valoraban en términos absolutos, el bien y el mal, nostalgia de trasnochado romanticismo, equivocación en su actitud vital. “…pero a veces morían asfixiados…”, señala el contra-argumento y hay todo un cúmulo de sonidos en lo inexpresado, en lo sugerido.

Otra imagen fija el impacto mental de la anterior. La historia que Mcguinnis cuenta, el accidente automovilista de dos ancianos, arrollados por un joven que conduce por la autopista a gran velocidad. El cerebro selecciona la visión tan familiar de los informativos que se ofrecen a diario y reconoce la evidencia, la añoranza de tiempos mejores heridos de muerte a manos del progreso, un elemento muy recurrente en las historias del New Yorker. Además de Carver, Updike y John Cheever utilizan recursos parecidos. Según Mel McGuinnis, el verdadero sentimiento de amor está en esos viejos que, escayolados de cuerpo entero, todavía mantienen intacto su deseo y lo único que les conserva vivos, seguir mirándose a los ojos en la habitación del hospital.

Una última imagen, va pasando la tarde y la botella de ginebra deja ver sus efectos. Mel rodea con gesto amenazante el cuello de su esposa Terri, levanta la mano a la vez que imita el sonido de un enjambre de abejas zumbonas Bzzzzzzz… Todo el resentimiento, el odio a la imperfección de la mujer, está en ese gesto. La decepción del hombre que juzga severamente el mundo cuando éste no se ajusta a sus deseos. El contrapunto, apenas esbozado por los gestos de la otra pareja hace añorar otra realidad que se imprime en el lector en forma de rebeldía, de toma de conciencia de una “nueva esperanza”, como diría María Zambrano. La razón está pues, del lado de lo apenas esbozado y nunca dicho.

En “Intérprete de Emociones” (Agni Review, 1998; Flamingo, 1999), una familia de origen hindú que vive en Norteamérica, realiza un viaje turístico a la patria de sus antepasados y se comporta en todo momento con la actitud de la clase media alta norteamericana a la que imitan con devoción por ese afán de pertenecer del que se siente distinto. Se resalta reiteradamente que viajan en primera clase y que no escatiman en adquirir artículos de lujo. Los detalles visuales acumulados a lo largo de la narración les definen mucho más fehacientemente que el previsible argumento, los diálogos son inexistente o mínimos.

La memoria del lector se impregna de goma de mascar, arroz tostado azucarado, cacahuetes, las manos de la madre desasidas de las manitas de la hija de apenas seis años a la que acompaña con displicencia al baño, la pintura de uñas en la que oculta sus pensamientos hundida en el asiento de atrás del vehículo que los lleva de excursión. No hay diálogo entre el matrimonio. De él percibimos la cámara reflex con la que saca sus instantáneas como el más avezado de los turistas y el folleto donde hunde los ojos al tiempo que le evade de la realidad. Tres hijos y el guía turístico componen el resto de la excursión, coche privado e intérprete, contratado con carácter de exclusividad, otro síntoma de su desahogada economía.

La mujer, asfixiada de soledad, busca salida a la pena interesándose por el guía. Este saca dinero extra con los viajes pero su profesión habitual es actuar como intérprete de los pacientes en una consulta médica. Se realza la importancia del intérprete, su capacidad para entender los síntomas. Se da por hecho que también entiende a la mujer por la que al instante se siente atraído y sueña que tal vez en el futuro puedan intercambiar correspondencia. El enigma del texto surge en torno a la interpretación del guía que juzga a la esposa. Se marca el dilema del adulterio y desde su perspectiva tradicional, el indio reprueba su comportamiento.

La imagen de ella que pierde la dirección del guía escrita con tanta ilusión como si en ello le fuera la vida muestra al lector la superficialidad de su carácter, sin embargo, hay otra visión más potente que se revela en el texto como un descubrimiento fortuito. El hijo legítimo es fuerte y se defiende bien ante cualquier peligro, mientras el otro hijo se ve agredido por los monos. El guía tiene que ahuyentarlos a golpes. La rama con la que golpea a los monos recuerda el tema del hermano en “Adiós, Hermano Mío” de John Cheever, que sugiere el mito bíblico de Caín y Abel. Todo un cúmulo de sutilezas, de matices, se desprende de ello. Más que respuestas, surge eterna la duda ante lo que tradicionalmente se tenía por buen comportamiento, una duda enriquecedora, esencial, que resuena para siempre en el cerebro y que vende el mejor de los productos, la visión humanitaria, la generosidad.

*En las fotos, por este orden, Poe, Carver, Lahiri dos veces y John Cheever.

0 comentarios