DIÁLOGOS CON FÉLIX DE AZÚA

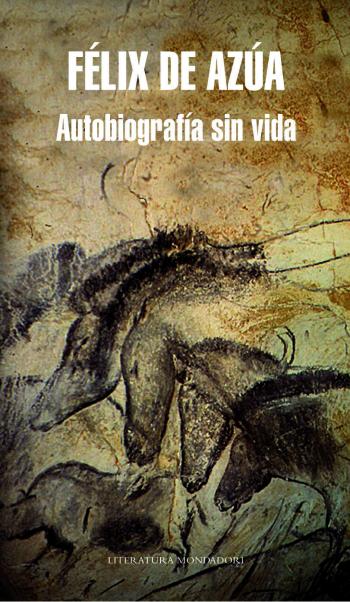

[Esta tarde, en el ciclo Conversaciones en la Aljafería, Félix de Azúa conversa con Ismael Grasa y Juan Antonio Tello. Será a las 20.00 horas. Este es un fragmento de su último libro: ‘Autobiografía sin vida’ (Mondadori), unas memorias quintaesenciadas a través del arte y la literatura.]

EN EL MAR DE LAS IMÁGENES

Cet art n'est pas plus séparable de

l'élan qui l'anime, pas plus «immobi-

lisable» que l'avion en vol n'est

séparable de son vol.

A. MALRAUX

Por Félix de AZÚA

Para la mayoría de la gente, como también para el periodismo y los medios de masas en general, las artes se ocupan de producir objetos valiosos, bonitos, decorativos, únicos o preciosos. Y así ha sido, en efecto, durante algunos períodos históricos, como cuando los pintores trabajaban para las grandes casas de la nobleza y el clero. Sin embargo, durante períodos mucho más prolongados no se ocuparon de tal cosa, como en los quinientos años que van del siglo VIII al siglo XIII. En ese gran río del arte bizantino, cristiano, medieval, románico, feudal y gótico, que de todos estos nombres goza, la belleza, el preciosismo, la originalidad o el coste eran valores secundarios. El principal era la exaltación espiritual, el enigma divino sobre el destino humano.

Tampoco, desde luego, en otro período, cuyas similitudes con el arte medieval pueden llevar a equívoco, que es el período de las vanguardias y posvanguardias, entre 1890 y 1990. Cien años en los que tampoco la belleza o la exquisitez o el preciosismo contaron apenas para nada, aunque sí (y de qué manera) la originalidad y la actualidad. De hecho, estos méritos suplantaron a todos los demás valores. En cualquier caso, tanto el arte remoto (las culturas llamadas primitivas), como el lejano (el arte románico), coinciden con el arte moderno en no obedecer al tópico del objeto bello, ornamental, precioso o único.

Visto desde una perspectiva mucho más general, las artes constituyen un conjunto de prácticas notablemente diversas que nacen en el origen mismo de lo humano (es decir, de lo mortal), desde las primeras entalladuras sobre huesos animales hasta los frescos troglodíticos, y nunca nos han abandonado, incluso cuando las condiciones de supervivencia habrían aconsejado dejar esas prácticas para intentar salvar el pellejo. Puede decirse que la producción de esos signos que los modernos llamamos artísticos y cuyo nombre se aplica tanto a un ídolo de terracota azteca como al urinario de Duchamp, es indistinguible de la aparición en el cosmos de un animal consciente de que ha de morir.

Las artes, desde este punto de vista más general, como las religiones y las ciencias, parecen más bien un desesperado intento por imponer un sentido a nuestra vida, tan efímera como insensata. O más bien, un intento esperanzado de producir sentido con la misma naturalidad con la que cada año se producen manzanas o hijos, como si fuera una génesis inevitable. Si las religiones se proponen mantener y controlar las relaciones de lo divino (lo inmortal) con la Tierra y de ese modo establecer un espacio de seguridad para nuestra muerte, si las ciencias se dedican al análisis y catalogación de lo que hay en la Tierra para su mejor uso y nuestra particular ilustración, las artes, situadas en medio de ambas, pretenden lo uno y lo otro. De una parte quieren dar representación a nuestra vida en el cosmos, ponernos en algún lugar, por encima, por debajo, junto a los inmortales, o a lo mejor fuera de todo, en una exterioridad absoluta similar a la divina. Las artes quieren dar sentido a nuestra inexplicable aparición en el cosmos, pero no por eso renuncian a analizar y dar forma verdadera a las cosas de este mundo, como si de una descripción científica de los objetos y los cuerpos se tratara. En un pantocrátor medieval se encuentra, bajo la forma de un signo unificador, nuestro destino como mortales sometidos a los dioses, pero también una distribución de espacios que explica el orden del cosmos: lo que está arriba y lo que está abajo. Es una perspectiva simbólica, pero no por ello menos perspectiva que la geométrica. Confluyen allí fundidos en una sola figura el símbolo divino de nuestra salvación o condena, y la cosmología científica que ordena la pirámide del universo. Y lo mismo debe decirse de una tela de Rothko o de un paisaje de Cézanne. También en ellos aprendemos a reconocer lo que está arriba y abajo, lo vivo y lo muerto.

Esta preciosa foto de juventud de Félix de Azúa la he tomado de aquí

https://antoncastro.blogia.com/upload/externo-56c83aaac7beb70340d4071686f1555c.jpg

0 comentarios