HOMENAXE A MANFRED GNÄDINGER

Por Xabier MACEIRAS

Era o 12 de maio de 1976. Faltábanme só oito días para cumprir seis anos. Daquela, pasaba case todo o día cos meus avós. Mentres eles traballaban as leiras que tiñan na Pedreira, eu facíalle a vida imposible aos grilos e aos escarabellos pataqueiros. Naquelas leiras, onde Milio e Carme -os meus avós- prantaban patacas e millo, hoxe ZARA fabrica camisas e pantalóns para todo o planeta.

Tiña que pasar o día con eles porque, nesa época, miña nai traballaba na “Salgueiro S.L.”, a conserveira que había no Rañal, a carón da nosa casa. Aquel día, aquel 12 de maio do 76, nada máis entrar pola porta, despois da súa xornada laboral, miña nai díxome:

– “neno, imos a Coruña. Imos ver o petroleiro”.

Para un cativo do rural coma mín, neses anos, o feito de ir a cidade era todo un acontecemento, era unha festa, pois sempre viña de volta con algún xoguete e algunha larpeirada. Mamá facía pouco tempo que tiña coche. Coa axuda dos seus pais, mercara un Seat-127 de cor amarelo do cal aínda me lembro da matrícula: C-9837-E. No “Panchiño”, como lle chamaba o meu avó ao Seat, pasei momentos moi doces da miña infancia ao son de Abba, Bonnie M e sobre todo de Camilo Sesto, o amor platónico de miña nai.

Ao chegar ao Ventorrillo, quedara abraiado coa inmensa nube negra que se vía ao fondo da cidade. Lembro que mamá estivera a piques de dar volta para a casa. Agora que son pai, sei perfectamente o que se lle pasou pola cabeza naqueles intres. Mais seguro que pola miña insistencia, dirixímonos até a zona da Torre. Unha vez alí, ao baixar do coche, unha sensación de perplexidade, de abraio, de medo...empezou a percorrer polo meu corpo. Quedara pasmado co que estaba vendo, nunca vira nada semellante: o mar ardía no medio de aquela impresionante fumareda negra!. Logo, co paso dos anos, comprendín a magnitude da catástrofe que estaba a presenciar. Aquel petroleiro, era o Urquiola.

A palabra petroleiro xa me resultaba familiar. Non era a primeira vez que a oíra. Escoitaraa en Camelle na casa de Celia, unha muller que sacara o permiso de conducir na mesma autoescola que mamá e Fina Sanjurjo, outra veciña do Rañal.

Tras obter o carnet, as tres mulleres seguirían mantendo a amistade, polo que as viaxes a Camelle, naqueles anos setenta, eran moi frecuentes. Celia vivía cos seus pais, José Perez e Virtudes Devesa, nunha pequena casa do centro da vila, un lugar máxico para min, onde escoitei contos increibles e fascinantes, coma aquel duns veciños de Arou que recolleran nos areais uns botes que contiñan algo branco no seu interior, co que logo pintaron as portas e xanelas das súas vivendas. Aquela sustancia branca era leite condensada!, e ao chegar o sol de verán, según os pais de Celia, “as moscas a pouco máis comen á xente”. Ás historias mariñas que me contaba o meu avó Milio xuntábanselle agora ás de José. Nacía así, aos seis anos, a miña relación de amor co océano.

Dúas ou tres semanas despois do sinistro do Urquiola, fixémoslle unha nova visita a Celia. Aquel día lembroo moi ben. Eu non xogaba, escoitaba a conversa dos maiores. Falaban do que pasara na Torre, e José dicíalles a mamá e a Fina que él xa vivira a praga do chapapote cando era un mozo. Lembraballes que no verán de 1934 vira como o “Boris Sheboldaeff”, un petroleiro ruso que se dirixía cara a Leningrado, embarrancara na costa de Camelle por mor da néboa e contaba tamén, como pouco despois rompía o casco do buque, provocando que as 11.000 toneladas de cru que levaba nas adegas logo se espallaran por toda a Costa da Morte. Según o pai de Celia, os 54 mariñeiros e tres oficiais que formaban a tripulación do buque ruso poidéranse salvar grazas aos veciños de Camelle, uns veciños -entre eles José- que sen sabelo estaban sendo testemuñas da primeira gran catástrofe medioambiental acontecida en Galiza.

Tras pasar un anaco falando con José e Virtudes, estas tardes de domingo en Camelle sempre remataban do mesmo xeito: paseo pola vila, visita a unha curmán de Celia, unhas Fantas no bar “Miramar” e por suposto, a parada obrigada no porto para ver as marabillas de Manfred.

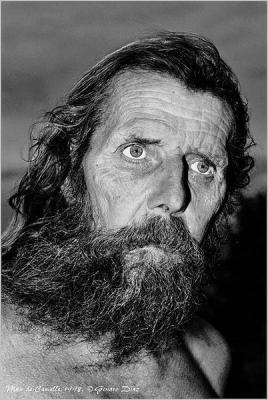

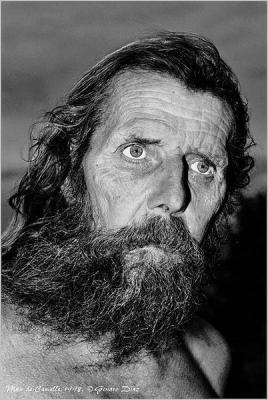

A primeira vez que vin a este home, lembro que me causara unha gran impresión. Para un cativo de seis anos como era eu, ver a un individuo tan peculiar, case esquelético, co pelo e barba longa e sen arranxar, vestido únicamente cun taparrabos, descalzo e que tiña por vivenda unha chabola de pouco máis de trinta metros cuadrados, era o máis parecido a ver a Tarzán en persoa. Celia contaba que a historia deste persoaxe non estaba moi clara e seica había varias versións, mais o certo era que Man chegara a Camelle para non marchar nunca máis.

Manfred Gnädinger nacera a finais de xaneiro de 1936 en Radofzell, preto da cidade de Friburgo (Alemaña) e era o menor de sete irmáns. O seu pai tiña unha panadería que, pese aos malos tempos da guerra para a sociedade alemana, funcionaba bastante ben. A familia era das máis adiñeiradas da vila. Mais todo cambiaría a raiz da morte da súa nai Bertha en 1951. Manfred era un neno tímido e solitario, e quedaría profundamente marcado pola súa ausencia, agravándose aínda máis a súa amargura cando volveu casar o pai, que o faría de contado. A madrastra, a parte do maltrato físico e sicolóxico que exercía sobre o menor dos fillos do seu home, conduciría a familia até a ruina por mor dos seus problemas co xogo. A economía familiar empeorara tanto que tiveran que vender propiedades e terras, unha situación que sería o condicionante para que Manfred decidira irse da casa en 1959 e principiar unha nova vida. Marcha a Suiza, onde empeza a traballar de reposteiro na chocolatería Keller. Alí, a filla do seu xefe namórase del, mais o alemán dalle cabazas, dille que é “espíritu libre”. Ao pouco, e seguramente pola incomodidade do asunto amoroso, fai unha viaxe por Italia que aproveita para ver arte e, a volta, opta por deixar Suiza. Corría o ano 1961. Un ano despois chega a Galiza, e aparece por Camelle o día antes das festas do Espíritu Santo. Chegara até aquí polo seu interés pola preservación do medio ambiente e a curiosidade por coñecer a Costa da Morte. Xa nunca máis marcharía.

Ao chegar a vila, a Manfred dalle hospedaxe a familia dunha veciña de orixe alemán que voltara de Arxentina casada cun galego. Nos primeiros tempos de estadía en Camelle, chamaba a atención pola súa imaxe, sempre aseado, ben peinado, elegante e ben traxeado. O porte do alemán recén chegado do corazón da Europa industrial, axiña destacou naquel pobo de mariñeiros, cunha economía de subsistencia e alexado de toda modernidade. Cando moitos habitantes da Costa da Morte emigraban a Alemaña na procura de traballo, Manfred facía o camiño inverso.

Durante case dez anos viviría nesa casa, pintando, esculpindo, estudando as prantas e os animais e, acomodándose entre a xente cunha mestura de naturalidade e certa extrañeza. Nesta primeira etapa, Manfred Gnädinger non se diferenciaba moito doutros rapaces burgueses que nos anos anteriores ao hippismo, renunciaron a todo na súa terra para atopar aventuras e sosego lonxe da axitación das cidades. Mantíñase grazas á xenerosidade dos veciños e ás axudas que a súa familia lle enviaba periodicamente dende Alemaña, aínda que en calquera caso, Manfred necesitaba pouco para subsistir: un pouco de comida, un teito e pouco máis.

Foi daquela cando se enamorou de María Teresa, a mestra do pobo coa que mantiña largas conversas...mais ela xa estaba comprometida, e cando esta casa co seu mozo de toda a vida, que era mariño mercante, a vida de Manfred cambiaría de xeito abrupto, empurrandoo este desengano amoroso a abandonar a súa primeira casa e a trasladarse a unha pequena parcela, unha punta rochosa no límite do pobo e xunto ao mar. Así remataba a vida de Manfred Gnädinger e principiaba, a comenzos dos anos setenta, a de Man, o noso Man.

O primeiro que fai nesta nova etapa da súa vida e desfacerse do seu apelido, de parte do seu nome, dos seus elegantes traxes e do seu pasaporte, que até daquela renovaba convenientemente no cuartel da garda civil. Convírtese no cangrexo máis ermitán, coma un Robinsón. Refuxiase na soedade e nos seus soños. Asume, a partir de agora, a diferencia, a marxinalidade e a excentricidade respeto a norma -como a súa propia ubicación no mundo-, e convírteas en elementos esenciais da súa actividade vital e creativa.

En 1972 construe, naquel lugar inhóspito aínda que de insólita beleza, un pequeno galpón cúbico e comenza a delimitar o seu territorio de pedra xunto ao mar. Instala daquela un “museo” arredor da súa nova casa, aproveitando as rochas do litoral, ás que lles incorpora todo co que o mar o agasallaba: golfe, madeira, ferros, raices secas...que mezclaba todo con formigón, e cunha vexetación autóctona que él mesmo se encargaba de plantar, iría creando unha pantasmagórica paisaxe, no que a súa propia imaxe de excéntrico ermitán formaba parte consustancial.

Man non comía nin carne nin peixe. Era vexetariano. Comía plantas, froitas, verduras e fariña de millo. Verán e inverno andaba só con taparrabos e poucas veces con sandalias. Con estas cualidades persoais e o seu atípico museo, o “alemán de Camelle” iríase facendo famoso pouco a pouco, principiando a chegar visitantes de todos os lugares á vila. Prensa e radio estaban pendentes del, e até o famoso presentador José María Iñigo atrevérase a levalo a TVE 1. A popularidade ía en aumento ano tras ano, máis aínda cando aparece un día no Corte Inglés da Coruña, vestido unicamente co seu peculiar taparrabos, e escandaliza “a las señoritas coruñesas”. Nunca máis volvería a pisar xungla algunha do capitalismo. Metade El Bosco metade Gaudí, convertera o litoral de Camelle nun remanso de paz, integrando con maestría as súas figuras redondeadas e as combinacións de múltiples cores no entorno. Rochas, casas, montes e pinturas en pedras, eran o substrato da súa arte. Ás figuras redondas chamáballe “o punto”. “Todo empeza e remata nun punto”, dicía.

Fun cumprindo anos, e as visitas á casa de Celia seguían sendo frecuentes. Cada vez que íamos a Camelle había que- probablemente pola miña insistencia- ir ver a Man. Lembro que cobraba entrada, como si dun auténtico museo se tratara, e había que facerlle uns debuxos ou escribirlle algunha frase nunhas libretas pequenas. Nestes cadernos, dicía que quedaba o alma de cada visitante e pretendía construir con elas un rascaceos.

O resultado de todas e cada unha das accións que levaba a cabo, estaban marcadas por un claro compromiso artístico e medioambiental. Man estaba apoderándose simbolicamente de todo un pobo, ao mesmo tempo que tiña conciencia de estar construindo unha obra trascendente.

Nos lustros seguintes o atractivo turístico da vila vai en aumento. A Camelle seguen indo centos de persoas a ver os esculpidos artísticos das rochas da praia, o museo -no que tamén aproveitara o cambio de moeda para redondear a tarifa, pasando das cen pesetas ao euro- e tamén a ver a un home distinto, un xeito de vida diferente. As súas pequenas libretas seguían enchéndose de debuxos, de frases e de impresións dos visitantes.

Mais todo cambiaría aquel fatídico 19 de novembro de 2002, cando o petroleiro con bandeira de Liberia “Prestige” afunde fronte ao litoral galego, logo da incompetencia das administracións autonómica e estatal, e provoca o maior desastre ecolóxico do país. Só dous días despois, o chapapote invadía a obra de Man...”o petroleo matoume a vida. Fóronseme as gañas de vivir. Tirei a toalla”, dicíalles a uns xornalistas.

Cando vín as imaxes nos informativos das televisións, aquela estampa do manto negro púxome a pel de galiña. Inundeime nun sentimento de pena e dor cara a persoa que creara aquela maravilla, cara aquel arquitecto do mar, cara a Man, o noso Man. Xurdiron os recordos daquelas tardes de domingo escoitando a José Perez e a Virtudes Devesa, que xa facía tempo que morreran, dos paseos con Celia polas rochas que agora tiñan unha cor ben distinta e por suposto das lembranzas de Man traballando nese lugar, que cambiaría de aspecto para sempre.

O ermitán alemán non quería que ninguén limpara o chapapote das súas rochas. Tiña moi claro que había que deixalas manchadas de petróleo para convertelas “nun símbolo da morte que destrozou a costa”, para as xeracións vindeiras. O 28 de decembro, Manfred Gnädinger, Man “o alemán” de Camelle, Man, o noso Man, morría no seu habitáculo de 6x6 m onde pasara os últimos trinta anos da súa vida. O parte médico sinalaba que fora unha insuficiencia respiratoria e a tromboflebitis que padecía quenes acabaron con él, mais moitos compartimos a opinión que o “Prestige” acabou de matalo. Morreu de pena vendo como a súa costa de cores quedaba sepultada baixo un manto negro. Estaba enfermo da alma. Morreu de melancolía. Probablemente foi a única víctima mortal da catástrofe ecolóxica, sen embargo, é case seguro que ningunha estadística relacione xamais a morte de Man co acontecido aqueles días na Galiza... mais eu aos meus fillos, xa lles estou contando a verdade.

*A foto é de Generoso Díaz.