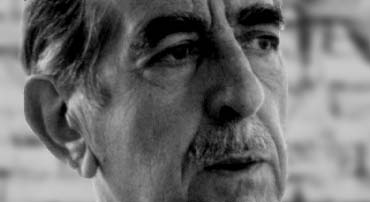

ILDEFONSO-MANUEL GIL SERÁ RECORDADO HOY EN TORRERO

MESA REDONDA SOBRE ILDEFONSO-MANUEL GIL

EN TORRERO, EN GRANADA 43

[Esta tarde, a las 20.00 horas, en la Asociación de Vecinos de Torrero, en la calle Granada 43, se realizará una mesa redonda en torno a la figura de Ildefonso-Manuel Gil, con la presencia de grandes amigos suyos: el bibliófilo y escritor Pepe Melero, el profesor y escritor Ramón Acín, que le publicó su novela ‘Concierto al atardecer’, y el escritor y periodista Antón Castro. El epígrafe del acto es: ‘Ildefonso-Manuel Gil: el siglo de un escritor y humanista’. Coloco aquí uno de los artículos que le he dedicado a Ildefonso.]

Ildefonso Manuel-Gil decía: “Mi vida ha sido como la del niño de ‘Cinema paradiso’. Me gustaba el cine mudo y el teatro. Mi padre alquiló, con otros socios, el Teatro Cervantes de Daroca. Yo hacía teatro con un amigo, Luis Bobed, representábamos fragmentos de los libros de preceptiva literaria y cobrábamos la función a unos céntimos”. Aquel periodo de su niñez en Daroca era como el cuento feliz del que no quería desembarazarse. Recordaba una y otra vez los tratos con los gitanos, las visitas al castillo, los relatos legendarios de moros y princesas encantadas, la revelación de la literatura, incluso de la pornográfica como “La novela nocturna”, y sobre todo la presencia de Victoria, su hermana mayor, con la cual hacía juegos de palabras, construían diccionarios portátiles y absurdos, y luego la oía tocar el piano. Otra emoción insustituible eran los paseos con su padre, farmacéutico, por la vega, entre los pinos y el paisaje. Daroca, que se estaba convirtiendo en una región literaria, quedaba atrás como una ciudad ocre e íntima, encerrada entre murallas y torreones altivos. Empardecía en los collados y los cazadores cantaban a lo lejos entre perros y un polvo de oro.

El estudiante de Escolapios se examinaba en Zaragoza. Hubo un momento en que, deslumbrado por Gabriel y Galán, Campoamor y Bécquer, decidió ser escritor. Leía la solapa de los libros o las notas de autor y comprobaba que muchos de ellos se habían licenciado en Derecho, así que optó por esa carrera, que simultanearía, ya en Madrid, con la de Filosofía y Letras. Muertos prematuramente su padre y Victoria, la familia (la madre, Ildefonso y su hermana Antonia, otro ángel tutelar y casi inadvertido de su existencia) se las apañó como pudo. El joven poeta publicó “Borradores” (1931), y se zambulló en aquella orgía de letras que era Madrid. Conoció a Jarnés, al que visitaba con frecuencia en su casa, y vivió de cerca su pasión clandestina y no correspondida por la novelista Rosa Arciniega, conoció a Rafael Alberti y María Teresa León, “la mujer más bella de Madrid, en efecto”, a Maruja Mallo, que había sido novia de Alberti, iba a serlo de Miguel Hernández y era la mujer “que mejor maldecía de todo Madrid”. Y conoció a Juan Ramón Jiménez, hipersensible y frágil, protegido como un niño asustado por su enfermera de amor, Zenobia. Y visitó a Pedro Salinas, que poseía en casa una jaula de oro y una colección enorme de discos de piedra.

Esos amigos y esa literatura en expansión abonaron su segundo libro: “La voz cálida” (1934). El escuálido muchacho de Paniza y Daroca ya no era un “paleto deslumbrado” por la Biblioteca Nacional. Vivir, hasta entonces, había sido un don, con algunas sombras, que le regaló experiencias, nuevos amigos (Seral y Casas, Ayala, Maravall, Mingote, Sender) una vocación para siempre e incluso amores locos. “Siempre he sido muy enamoradizo. Mi fervor por la pasión nace de la felicidad que yo sentía en los enamoramientos”.

Se marchó a Teruel como funcionario del Estado. Apenas llegó, estalló la Guerra Civil y fue encerrado en el Seminario bajo la amenaza incesante del fusilamiento, la suerte que corrieron tantos otros compañeros. El horror se instaló en su cerebro y en la piel como un estigma inevitable. Sobrevivió. Aquellos siete meses y diez días de incertidumbre reaparecerían una y otra vez en el insomnio y en la escritura. Regresó a Zaragoza y se reenganchó a la vida: dio clases en Santo Tomás, Sagrada Familia y particulares a deshoras, escribió manuales de literatura casi a medianoche en el café Niké, ayudó a un yugoslavo a traducir a Lorca, conoció a un sastre esperantista que le condujo a Pessoa, y fundó una familia: otro centro germinal de su existencia, que ahondó su visión de la añoranza y de la vitalidad. Pilar Carasol, una muchacha de instituto, 14 años más joven que él, venció la huella de todas las novias para ser la única novia, la musa de la luz. Ildefonso-Manuel Gil hizo otras muchas cosas: asentó su poesía, se descubrió narrador, ensayista, traductor de éxito de Camoens. Incluso fue administrador de “Heraldo” a la sombra de Pascual Martín Triep, periodista, fotógrafo y experto gastrónomo bajo el seudónimo de Fabio Mínimo.

En 1962, asumió otro riesgo: emprendió la aventura norteamericana en Nueva Jersey. Allí nacería Victoria, la quinta de sus hijos. Con esas maletas de viajero, regresó en 1985 a Zaragoza, Daroca, Paniza. En estos 17 largos años halló lo que había soñado: amigos (escritores jóvenes y veteranos), reconocimiento oficial, editores y lectores, cariño a espuertas, respeto, y multiplicó su producción literaria con “Concierto al atardecer”, con multitud de poemarios, uno de los más bellos fue “Por no decir adiós”, con sus memorias que aparecieron en Xordica: “Un caballito de cartón” y “Vivos, muertos y otras apariciones”. El cuento de su vida se cerró con un final feliz, hasta que, ya nonagenario, la muerte acudió a cerrarle los ojos. Por eso, entró sereno en el nuevo cielo y en la nueva tierra... Apenas, unos meses más tarde, Pilar Carasol, la musa de sus versos, la luz esencial de su lírica, acudió a su lado.

0 comentarios