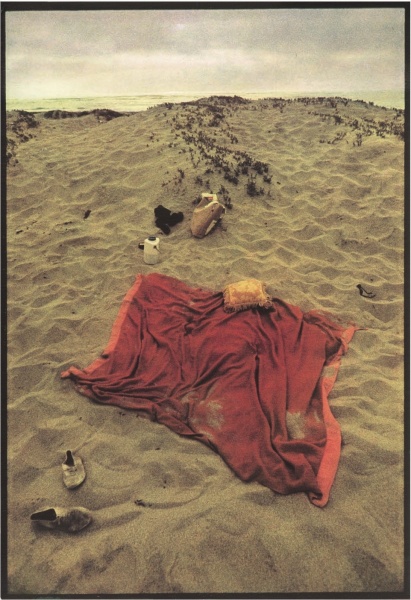

'EL DESIERTO' DE CARLOS MANZANO

[Ayer, tras pasar por Heraldo de Aragón, me crucé con Carlos Manzano, escritor y agitador cultural desde la red. Le pedí un cuento para el blog y aquí están: es algo largo pero merece la pena. Carlos me lo envía con esta nota: “Tal como hablamos ayer, te envío uno de los relatos que forman parte del libro ‘Cicatrices’, que acaba de ser reeditado en formato EPUB por la plataforma digital de venta Literatúrame (www.literaturame.net), en su apartado Literatúrate, creado para autopublicaciones y ediciones de autor. Este libro estaba hasta ahora colgado en Bubok, en formato PDF y en papel. Como dice la sinopsis del libro, ‘Cicatrices es un libro de relatos que recoge algunos de los cuentos escritos por el autor hasta el año 2008. Son relatos que fue escribiendo y publicando de manera dispersa en diversos medios, aunque también hay algunos completamente inéditos’. En libro se puede descargar por 2,95 € a través de la mencionada plataforma o directamente en la siguiente dirección: https://literaturame.net/libro/cicatrices”. Todas las fotos son de Bernard Plossu.]

© Carlos Manzano

Aquella mañana descubrí asombrada un buen número de granos de arena extendidos sobre la mesa del salón y la alfombra turca. ¿Cómo era posible? Las ventanas estaban herméticamente cerradas, yo misma me había asegurado la noche anterior de no dejar ni un solo resquicio abierto, como por otra parte hacía siempre. No obstante, volví a comprobar de nuevo todos los cierres: estaba perfecto.

Entonces pensé que quizá la arena la hubiera traído Andrés. Le tengo dicho que antes de entrar en casa se sacuda bien y que compruebe que no lleva ni un solo grano encima. No hay cosa que me irrite más que encontrar ese pequeño polvo dorado brillando insolente en algún rincón de la casa; me desquicia, no puedo soportarlo. Y eso él lo sabe muy bien.

Me entraron unos irreprimibles deseos de despertarlo para que viera las consecuencias de su desidia, pero después pensé que era una crueldad innecesaria; estoy segura de que, en caso de haber sido él —lo cual aún estaba por demostrar—, no lo habría hecho queriendo. Así, pues, me contuve, pero no limpie la arena: era justo que Andrés también la viera cuando se levantase.

El sol empezaba a pegar con fuerza, así que corrí las cortinas y eché los portillos. Todavía faltaban algunas horas para que estuviera permitido poner el aire acondicionado, y era importante que el calor no entrase demasiado pronto en casa; luego, si no, resultaba muy complicado hacer descender la temperatura.

Aquella primavera tan calurosa auguraba un tórrido verano, aunque en realidad las estaciones apenas se diferenciaban ya unas de otras. Llevábamos así no recuerdo los años, sufriendo con estoicismo aquellas temperaturas cada vez más elevadas y tratando inútilmente de reducir los estragos del calor con los pocos medios que se nos permitía utilizar: la oscuridad y cuatro horas diarias de aire acondicionado.

Por si fuera poco, afuera la arena avanzaba implacable día tras día, llegando hasta nuestras propias calles. Los trabajadores de la limpieza no daban abasto: aunque se pasaban la noche entera recogiendo en sacos enormes el polvo que durante el día se había ido acumulando inexorablemente en aceras, esquinas y patios —una arena insolente capaz de superar los diques que el gobierno había levantado alrededor de la ciudad—, se trataba de un trabajo inútil, porque el polvo siempre encontraba resquicios por donde penetrar y era llevado por el viento hasta los rincones más inaccesibles.

A las diez de la mañana las tuberías ya se habían calentado lo suficiente para permitirme tomar una ducha templada. Era éste uno de los pocos placeres que podía regalarme en estos tiempos: sentir la piel húmeda, el agrado de las gotas livianamente frescas sobre el torso… Por muy simple que parezca, era el único alivio contra el sopor y la pereza que se podía encontrar entre tanto calor desasosegante.

Pero era un placer demasiado breve. Las restricciones a las que diariamente estábamos sometidos limitaban el consumo de agua a unos cuantos litros al día, aunque se tratase de agua de mar, como la que llegaba hasta los baños de las ciudades. El disfrute de cada ducha, en consecuencia, no podía alargarse más allá de los dos minutos. Así que cerré el grifo enseguida para no tener problemas más tarde, y desnuda, sin secarme siquiera, salí al salón para dejar que el calor evaporase las gotas que impregnaban mi cuerpo.

A partir de esa hora, el silencio más absoluto se adueñaba de la ciudad. La gente se recluía en sus casas. Aquellas horas eran las mejores para dormir: la actividad en la ciudad se detenía —era difícil realizar esfuerzos físicos a aquellas temperaturas; los trabajos hacía tiempo que habían pasado a desarrollarse en horario nocturno—, el sopor se adueñaba de los cuerpos y la oscuridad en que necesariamente se sumían los hogares mitigaba la intensidad de luz del sol. Apenas unos pocos irresponsables se atrevían a salir a la calle asumiendo el riesgo de caer fulminados por el irresistible calor del mediodía. Ayer, sin ir más lejos, las autoridades habían recogido dieciséis cuerpos inertes víctimas de desvanecimientos y deshidrataciones. No me explico cómo todavía hay individuos que sabiendo del peligro que entraña exponerse a temperaturas superiores a los cincuenta grados se arriesgan a sufrir colapsos por el solo placer de ver la ciudad a la luz del día.

Andrés solía levantarse a primera hora de la tarde. Yo, vencida por el insomnio e incapaz de dormir más allá de un par horas seguidas, esperaba a que se despertara para desayunar con él.

¡Cuánto habían cambiado las cosas en tan poco tiempo! Yo todavía recordaba aquellos desayunos matutinos a los que me entregaba de niña, dominada aún por el sueño y la pereza, como uno más de los quehaceres diarios a los que debía enfrentarme cada madrugada. Después venía el colegio, las clases aburridas, los profesores casi siempre malhumorados (en aquella época, presagio de los cambios que se iban a suceder, todo el mundo parecía malhumorado) y más tarde, ya a última hora, los atardeceres aún agradables en el parque donde, casi agonizantes, todavía se mantenían en pie algunos viejos árboles con sus ramas cada vez más secas y ajadas.

No tendría yo más de cuatro o cinco años, pero algunas imágenes permanecen en mi cerebro como huellas imborrables aunque carentes de dimensiones físicas, convertidos en momentos más o menos borrosos, faltos de emoción y sentido. Parece como si el calor hubiera ablandado mis recuerdos al mismo tiempo que mi interés por el mundo. Porque pocas cosas hay que se deseen de verdad con cincuenta y pico grados a la sombra.

Andrés se despertó más o menos a la hora de costumbre. Yo enseguida sentí el ruido de la puerta del dormitorio al abrirse y el sonido de sus pasos en dirección al cuarto de baño; después vino el rumor de la ducha, el agua golpeando en su cuerpo y alterando el sonido monótono de las gotas al caer sobre el plato.

Yo estaba todavía desnuda sobre el sofá, entretenida en leer una vieja novela de Truman Capote que había encontrado olvidada hace tiempo en casa de mis padres. En realidad, casi nunca nos vestíamos, resultaba más cómodo permanecer sin ropa; nos hacía sentirnos más frescos y además había que combatir el calor por todos los medios. Solo cuando enchufábamos el aire acondicionado me cubría con una vieja bata de seda que Andrés me regaló al primer año de salir juntos.

Cuando terminó de ducharse, me levanté y fui a la cocina para preparar el desayuno. Las recomendaciones de los médicos eran claras: conviene alimentarse bien a pesar de la falta de apetito. Eso, Andrés lo llevaba sin problemas, tenía buenas tragaderas. A mí, sin embargo, comer me costaba un gran esfuerzo, sobre todo aquellos productos liofilizados que sustituían cada vez en mayor número a los naturales.

Pero anoche había comprado fruta fresca en el mercado. Por desgracia, era un producto que escaseaba. No era habitual encontrarla en los puestos diarios de venta, además su precio excedía con mucho las posibilidades de la mayoría de las familias, pero cuando llegaba, yo era de las primeras en comprarla: ése era todavía uno de los pequeños lujos que nos podíamos permitir.

Había acabado yo de colocar el café en la máquina cuando Andrés entró en la cocina ligeramente malhumorado.

—La desaladora cada vez funciona peor: estoy cubierto de sal por todos los lados.

Yo me había duchado poco antes que él, y aunque era verdad que notaba una cierta tirantez en la piel debido al salitre, pensé que estaba exagerando un poco.

—Este año hace más calor incluso que los pasados —argüí yo en un intento bastante banal por parecer razonable—. Es probable que no dé abasto para todo el mundo. Ahora pongo el aire acondicionado y te sentirás más fresco.

Conecté el aparato e inmediatamente me puse la bata de seda encima. Me agradaba sentir las ráfagas de aire frío sobre mi cuerpo, pero aquellas diferencias de temperatura tan bruscas me agrietaban la piel y me resecaban el cutis.

Cuando volví a la cocina, Andrés ya había comenzado a desayunar.

—El mes que viene van a restringir aún más el horario del aire —me dijo sin mostrar la menor inflexión en su tono—: no se va a permitir utilizarlo más de dos horas al día.

Aquello sí que me pareció verdaderamente grave: ¡solo dos horas al día de aire acondicionado! A este paso, nos achicharraríamos en un par de meses.

—Dos horas es demasiado poco. Las personas mayores y los niños no lo van a poder soportar —protesté.

Andrés, mientras mordía una de las manzanas sin pelarla antes, me miró con un gesto indiferente, casi gélido.

—Hay que volver a reducir la producción de energía. Este año hemos sobrepasado los límites en más de un cuarenta por ciento. Además, hay gente que abusa del aire y lo pone cuando no es estrictamente necesario.

Yo no dije nada. Me serví una taza de café frío y tomé un par de peras del frutero. Estaba realmente cansada, aunque no había realizado en todo el día ninguna tarea que justificase aquella fatiga. En realidad, mi cansancio no nacía de actividad alguna, sino del entorno opresivo y banal que me rodeaba: estaba harta de vivir de aquella manera, abandonada, vacía, sin esperanzas de cambio alguno.

Hacía tiempo que llevaba madurándolo en la cabeza; y aunque sabía que a Andrés no iba a gustarle en absoluto, mi desesperación iba gradualmente en aumento. No podíamos continuar así para siempre, impávidos, reduciendo nuestra vida a unas cuantas horas nocturnas y refugiándonos cada vez más inútilmente entre aquellas cuatro paredes hasta convertirlas en una auténtica prisión.

—¿Y por qué no nos vamos de aquí? —solté de sopetón, casi sin venir a cuento—. ¿Por qué no dejamos esta ciudad, este calor asfixiante que no nos deja vivir, y nos largamos a cualquier otra parte del planeta donde las temperaturas todavía no pasen de cuarenta grados?

Andrés dejó de masticar y me miró como si no hubiera comprendido bien lo que le estaba diciendo.

Yo sabía que él aceptaba de mucho mejor grado que yo esta situación: disfrutaba de su trabajo como limpiador en las brigadas nocturnas; dormía bien a pesar del calor asfixiante; tenía incluso su círculo de amistades, con quienes se reunía algunos fines de semana. Su vida no estaba exenta de pequeñas comodidades que le ayudaban a olvidarse de nuestra miseria cotidiana, del voraz cambio climático que los científicos aún se sentían incapaces de precisar y menos aún contener y que tanto había transformado la existencia en este mundo. Pero, ¿y yo? ¿Acaso había pensado alguna vez realmente en mí?

—¿Me estás diciendo que querrías dejar todo lo que tenemos aquí, nuestra casa, el trabajo, nuestra posición, para aventurarte por Dios sabe qué extraños países que lo único que pueden ofrecerte es unos pocos grados menos de calor al día? ¿Estás en tu sano juicio?

De momento preferí no contestar. Simplemente me levanté, dejé la taza sobre el lavavajillas y tomé un yogur de la nevera. Debía mantener unas mínimas formas: era fundamental contener la presión arterial para evitar un acaloramiento excesivo del cuerpo. Los médicos lo aconsejaban continuamente.

—Ayer dejaste el salón lleno de arena. Échale un vistazo si quieres, todavía no lo he limpiado.

Aquel cambio de registro tan brusco lo desconcertó un poco. Pero al momento volvió a morder la manzana que aún tenía en la mano como si nada.

—Eso es imposible, primero porque antes de entrar me limpio bien, y segundo porque anoche no llegué a pasar al salón. Habrás dejado tú alguna ventana mal cerrada, o estarán fallando los sistemas herméticos de cierre.

Entonces pensé que daba igual quién hubiera puesto la arena allí mismo; lo importante era el hecho en sí: ¡estábamos siendo devorados por el desierto! ¡Había llegado hasta nuestra propia casa! Pero él parecía incapaz de darse cuenta de nada. Así que insistí.

—Sabes que todavía hay zonas en el norte donde los inviernos y los veranos se diferencian algo, donde todavía quedan árboles, donde aún no ha llegado el desierto. Puede que eso no dure mucho, pero al menos de momento no están obligados a pasar los días enteros recluidos en sus casas como si estuvieran en una cárcel. Aquí es imposible vivir.

Observé que Andrés hacía esfuerzos por no acalorarse. Eso era algo que los dos lográbamos bastante bien, controlar nuestras reacciones viscerales. Pero también es cierto que aquel esfuerzo considerable había conducido nuestra relación por los monótonos lindes de la abulia.

—Claro que lo sé —me contestó un tanto enfadado, aunque enseguida recobró la serenidad habitual—, y sé también que mucha gente se va muy lejos buscando otros climas, conozco incluso algunos que han llegado hasta el Báltico. Pero ¿sabes lo que pasa una vez están allí? Nada. Eso es lo que les pasa: ¡nada en absoluto! No encuentran trabajo ni un lugar donde vivir, se hacinan como puercos a las afueras de las ciudades, ni siquiera tienen donde protegerse cuando llega el verano. Eso es lo que les sucede: y muchos acaban muriéndose como perros, deshidratados y sedientos. ¿Y te atreves a proponerme que cambie esto, nuestra seguridad, el saber que vamos a comer todos los días, que disponemos de agua corriente cada tarde, que no nos falta ni siquiera para adecentarnos, es decir, me planteas cambiar este mundo pequeño, limitado si quieres, pero eficaz, por nada, por la miseria y la sed? Piensa bien lo que dices, María, piénsalo bien antes de hablar.

Yo me volví a callar. Andrés siempre ha argumentado mejor que yo; sabe buscar muy bien el punto débil del adversario y reforzar después la base de su razonamiento. Estaba claro que mi alternativa no era nada segura, que entrañaba considerables riesgos; pero yo sabía de gente que había conseguido prosperar. Una de mis compañeras de colegio, Asunción Robledo, había marchado a Siberia hacía más de dos años y, por lo que sabía, le iba bastante bien. Puede que huir fuera un movimiento arriesgado, eso era cierto, pero si las cosas seguían como hasta ahora, también era muy posible que la vida acabara por extinguirse completamente en no muchos años, y entonces sí que todo daría igual.

—Para ti todo es más fácil —le dije extremadamente calmada—, pero piensa un poco en mí. Desde que obligaron a las parejas a escoger un solo empleo, yo tuve que dejar el mío.

—Lo decidimos de mutuo acuerdo —me interrumpió Andrés completamente serio.

—Sí, ya sé que lo decidimos entre los dos —continué—. El tuyo era mejor, cobrabas más y además era más seguro; pero yo, de momento, me quedé sin nada. Y sin nada sigo. Sin poder salir de casa durante doce horas seguidas, escondida de todo y de todos, perdiendo cada segundo de mi vida sin nada interesante con que distraerme.

—Tienes el panavisor —interrumpió de nuevo, aunque en esta ocasión no me miró a la cara—, y miles de programas que ver con solo pulsar un par de teclas.

Estaba claro que no deseaba hablar del asunto, cualquier argumento le bastaba para contradecirme.

—Sabes a lo que me refiero, Andrés; no puedo pasarme la vida leyendo o viendo dramas y comedias como una tonta. Necesito respirar, ¿me entiendes? Aquí me asfixio, me ahogo, todo se me reduce a esperar no sé qué, sin ilusiones ni ambiciones. Ni siquiera nos dejan tener un hijo.

Esto último pareció disgustarle mucho. Era un tema del que habíamos hablado numerosas veces y que aparentemente debíamos tener muy claro ambos. Por eso mi insistencia le resultó molesta.

—Estamos en la lista de espera, lo sabes tan bien como yo —se apresuró a contestar—. Sabes de sobras que tener un niño en estas condiciones, sin el adecuado tratamiento sanitario, es condenarlo sin remedio a la muerte. En la Maternidad no dan abasto para todas las parejas que quieren tener hijos, y por eso nos toca esperar turno. Además, ayer mismo me dijeron que, si todo va bien, en un par de años nos toca. Solo tienes que tener un poco de paciencia.

Dos años era bastante menos de lo que esperábamos, pero en aquel instante me pareció una eternidad. ¿Qué sería de nosotros dentro de dos años? ¿Hasta dónde habrían subido las temperaturas para entonces? Yo quería tener mi hijo ahora, quería verlo crecer, sentirlo entre mis manos, amamantarlo con mis propios pechos. Pero todo eso, incluso aunque nos concedieran la licencia ahora mismo, iba a ser imposible. Desde el momento de su nacimiento, los niños quedaban ingresados en la Maternidad hasta cumplir los tres años. A esa edad las probabilidades de sobrevivir en aquel ambiente abrasador se consideraban lo suficientemente sólidas como para confiarlos en exclusiva al cuidado de los padres. Ése era el mundo que nos había tocado vivir. Lamentarse era inútil.

—Asunción Robledo, aquella antigua compañera de colegio que emigró a Siberia, ¿te acuerdas?, tuvo un hijo el año pasado. Sin Maternidad ni cuidados especiales. Y ella misma pudo darle el pecho.

A continuación guardé silencio por unos segundos. Me pareció que había encontrado mi argumento más sólido; aquél era un aspecto que Andrés no podía pasar por alto. Eso me hizo sentirme tan segura de mí misma que decidí proseguir con el mismo razonamiento.

—¿Hace cuántos años que no ves un atardecer? ¿Realmente no los echas de menos? ¿No tienes curiosidad por saber de qué color es el asfalto de nuestras calles, las persianas de las casas o las tapicerías de los coches? ¿No te das cuenta de que vivimos bajo un gran decorado, en un mundo artificial donde nada es realmente como parece?

Iban a dar las cinco. A las once de la noche, Andrés engancharía de nuevo en las tareas de limpieza hasta las seis de la mañana siguiente. Ésa era su vida. Pero hasta que el sol se pusiera, solo le quedaba aguardar encerrado en casa, leyendo, escuchando música, viendo el panavisor o distrayéndose en el ordenador con algún esquema de simulación o el último juego de rol. Y si se miraba fríamente, incluso podía considerarse un privilegiado.

Desde la consigna Un solo empleo por familia, puesta en vigor hará ya cuatro o cinco años, en muchas casas los ingresos habían caído hasta niveles casi insostenibles. En nuestro caso, el avance imparable del desierto y la consiguiente invasión de arena convirtió uno de los empleos más desprestigiados, el de barrendero, en una de las ocupaciones mejor consideradas y más remuneradas. De eso nos beneficiamos Andrés y yo como pocos. La factura energética se llevaba aproximadamente la mitad de nuestros ingresos, pero vivíamos bastante cómodamente gracias al aire acondicionado y al agua marina que, previamente desalada, llegaba diariamente a nuestra casa. Desde luego, mucha gente lo estaba pasando bastante peor que nosotros, de eso no me cabía ninguna duda.

Pero para mí todo eso no era más un espejismo, una gran mentira que solo el miedo nos obligaba a aceptar: el planeta estaba transformándose tan drásticamente que todo era provisional, incluyendo, claro está, nuestro actual estatus.

Sin embargo, Andrés veía el problema desde otra óptica. Para él, lo fundamental era resistir. Desde que comenzara el fulgurante proceso de desertización y el brutal incremento de temperaturas, los científicos se habían enzarzado en espurias controversias acerca del origen y las causas de aquel suceso. Y cada cual había lanzado su propia teoría. Andrés, quizá porque se adecuaba mejor a su nueva situación, había adoptado como válida una que aseguraba que el planeta sería capaz de producir por sí mismo una respuesta proporcionada al calentamiento global, porque la propia Tierra tendía a compensar regularmente los extremos atmosféricos inclinándose hacia su contrario como si de un balancín se tratara. En este caso, la acción humana había precipitado y aumentado una de las tendencias, pero con toda seguridad ello haría reaccionar al planeta con mayor celeridad si cabe. Así que solo se trataba de esperar un poco.

Pero a mí aquella enconada insistencia en esperar solo conseguía desesperarme aún más. Yo intentaba hacerle ver cómo sería un tupido bosque de acacias junto a un lago azul poblado de cisnes; que tratara de recuperar de su infancia algún esporádico momento vivido junto a un río, mientras mojaba sus pies en la corriente aún fresca y los rayos de sol recuperaban su cuerpecito de las secuelas del último baño. Él era cinco años mayor que yo, seguro que había visto primaveras de árboles espesos y ríos caudalosos, puede que incluso hubiera tenido la oportunidad de sentir el sol del mediodía sobre su piel y disfrutado de los colores apasionados de un campo de flores en toda su plenitud.

Pero también sabía que estaba malgastando el tiempo: lo más probable es que Andrés hubiera perdido la memoria. Apenas quedaba en su cerebro rastro alguno de lo que vio y vivió durante su infancia. El desierto había llegado hasta él y lo había invadido por completo. Y fue entonces, en ese preciso momento, viéndolo terminar el desayuno, apurar como poseído por una sed infinita hasta la última gota de café, cuando comprendí que era un caso perdido. Cuando se levantó para dejar la taza sobre el lavavajillas, observé de repente cuánto había envejecido desde que nos conocimos.

Había engordado algunos kilos, aunque donde más se le notaba era en la cintura, y un vello blanco y robusto había surgido insolente en buena parte de su cuerpo. Continuaba desnudo, tal como había salido de la ducha, pero estaba tan acostumbrada a encontrármelo así que su visión ya no me producía sensación alguna. Sentí como en una revelación que cualquiera que fuese el vínculo que en otro tiempo nos había unido, ahora estaba completamente roto.

De repente, oí un extraño ruido en el salón y salí de inmediato a ver lo que pasaba. Cuando llegué, quedé paralizada por completo. Me resultó imposible mover un solo músculo. Andrés vino tras de mí y se detuvo a mi lado. En el techo se había abierto una pequeña grieta y todos los muebles del salón se hallaban cubiertos de polvo: el peso de la arena acumulada sobre el tejado había conseguido resquebrajar el techo. El desierto había entrado dentro de nuestra propia casa.

0 comentarios