UN SIGLO DE JOSÉ MANUEL BLECUA

CENTENARIO DE UN SABIO DE LETRAS

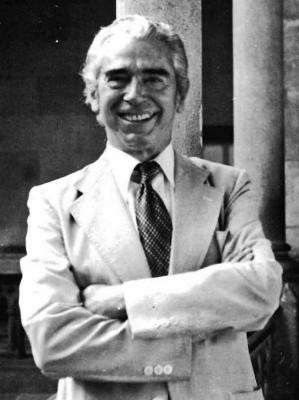

José Manuel Blecua

un siglo de pasión por la palabra

José Manuel Blecua Teijeiro (Alcolea de Cinca, Huesca, 1913-2003) fue un sabio infinito de letras que dejó, a su paso, una huella indeleble: entre sus alumnos (que son muchos y famosos: casi una escuela de filología), entre sus amigos, entre sus lectores y en el corazón de papel de los libros. José-Carlos Mainer escribió: “Intentó enseñarnos que la literatura no era cosa distinta de la vida. O, mejor aún, que la literatura era expresión cabal del vivir. Y que el mejor homenaje del estudioso de las letras al objeto de su trabajo era tomar su oficio como una parte gozosa de su vida: volver a gozar lo que nació como goce”.

Blecua Teijeiro fue siempre un hombre con ideales. Dijo poco antes de morir que “Vivir en una biblioteca es un sueño que he tenido desde niño”, y acabó viviendo, en su casa de Santa Teresa, en Zaragoza, y en la de Folgueroles, en Barcelona entre tomos, entre libros dedicados, Baroja o la Generación del 27 a sus contemporáneos, en medio de ese laberinto de olores, de lomos y de evocación de una de las más perfectas formas de la belleza. Blecua fue editor y crítico de Juan de Mena, Fernando Herrera, Don Juan Manuel, Lope, Quevedo, los hermanos Argensola, de la lírica tradicional española o Jorge Guillén.

Nació tal día como en hoy, en Alcolea de Cinca, Huesca, hace cien años. Era el mediano de tres hermanos y en su localidad siempre fue el “hijo de Manolito”. Fue un niño feliz y obediente que jugaba al fútbol, a las canicas, a pitos y al aro. Le gustaba buscar nidos y nadar en el lavadero; la natación siempre iba a ser una de sus aficiones. Confesó: “También jugué a decir misas, como Federico García Lorca, pero sin predicar. Uno de mis sueños infantiles era crecer de prisa”. Recordó que a veces pasaba un profesor de violín para enseñarles música, pero nunca tuvo afición; en cambio, en vacaciones, su padre le enviaba a recibir clases de caligrafía con una señora que “tenía las manos desfiguradas por la artrosis. Llené muchos cuadernos y me gustó siempre escribir con pluma y letra clara”. Blecua siempre se acompañó de cuadernos, como ha recordado otra de sus discípulas más queridas, Aurora Egido, y poseía una letra redondeada y magistral. Ildefonso-Manuel Gil –que lo definió una vez “como amigo del alma y un auténtico hermano”- conservaba como oro en paño, o en caja de lata, su colección de cartas; José-Carlos Mainer editó su correspondencia con Ramón José Sender.

En 1923, la familia de los Blecua se trasladó a Zaragoza, a la calle Mayor 48, “a un caserón grande en una placita minúscula”, y estudiaría en San Agustín (abandonaría el colegio porque suspendió matemáticas, su cruz), y en el Santo Tomás de la familia Labordeta, “porque allí daban clases durante el verano, y se podía adelantar curso. Lo dirigía sin blandura don Miguel Labordeta, que nos enseñaba latín acompañado de ‘doña Eugenia’, que era una correa que castigaba equivocaciones en la declinación y en la traducción”. Poco a poco iría definiendo su campo de intereses: primero fueron los tebeos, luego las novelas de Julio Verne y Salgari, y casi a la vez las visitas a la librería Pastor.

Más tarde ingresaría en la Universidad de Zaragoza, a la que definió como “pequeña y noble”. Cursó dos carreras, Derecho y Filosofía y Letras, en un tiempo en que por el campus menudeaban José Gaos, Rafael Sánchez Ventura, Andrés Giménez Soler o Juan Moneva. Se inclinaría por completo por las letras, en las que desarrollaría una oceánica labor pedagógica y de investigación. Fue casi todo: un lector sensible e imaginativo, apasionado de los textos, un filólogo y un científico de la lengua, un editor y un profesor de varias generaciones: desde Fernando Lázaro Carreter o Manuel Alvar hasta Antonio Pérez Lasheras, pasando por los citados Mainer o Egido, Juan Manuel Cacho, Antonio Armisén, Francisco Rico, Guillermo Carnero, Andrés Sánchez Robayna, etc.

Dice Pérez Lasheras, a quien contagió su pasión por Luis de Góngora: “Blecua fue más un editor que crítico. Le costaba escribir, por eso sus prólogos suelen ser muy breves. La edición de Quevedo en Castalia es, todavía, hoy canónica. Como pedagogo, en sus conferencias hacía alusión a lo que habría que trabajar, a lo que quedaba por estudiar, y repetía que él aprendía cada día de sus alumnos”. Se casó con Irene Perdices –“una mujer muy elegante”- en la iglesia de San Cayetano, y tendrían dos hijos: José Manuel, director de la RAE, y Alberto, filólogo también.

Cuando finalizaba la Guerra Civil, en alianza con Teodoro de Miguel, fundó Clásicos Ebro, donde publicaría y editaría a un sinfín de autores. Y en concreto, entre otros títulos, en 1942 publicó un libro de referencia: su ‘Historia de la Literatura española’. Guillermo Fatás, catedrático de Historia y ex director de HERALDO, ha recordado: “Qué bueno, qué inteligente, qué sencillo, qué difícil de escribir. Parece mentira, pero allí me prendió Fray Luis de León sin que me diera cuenta, con aquello de: “Del monte en la ladera...” y un puñado de cosas más que ya no me han abandonado nunca. Bendito librico, sin ambiciones. Dejó Zaragoza el mismo año que yo ingresé en el Instituto Goya, así que por poco no fui alumno suyo un curso ordinario. Luego lo oí cuantas veces pude, era un placer redondo, acabado, incluso por el tono de su voz, que con la edad y la sordera se fue haciendo un poco temblona y lenta, pero sin merma de su atractivo. Era elegantísimo, sin afectación alguna”.

Blecua fue profesor en el Instituto Goya, desde 1939 hasta 1959, con alguna salida al extranjero (en Estados Unidos conoció a Pedro Salinas, que escribió: “Llorando de erudición/ nace Blecua en Aragón (...) Apenas andar se le ve/ y pone notas al pie”); en ese año se trasladó a la Universidad de Barcelona, como catedrático de Literatura Española, y allí compatibilizó sus clases con la Universidad de Verano de Jaca y con una obra ingente de estudios. Rosendo Tello, porfesor y poeta, compartió con él veinte años ininterrumpidos y salía a pasear y tomar fotos todos los días hacia Bonagauás. Fernando Lázaro Carreter resumió, el día de su muerte en 2003, un sentir unánime: “Con él se muere un trozo de mi vida. Fue un gran filólogo, un estupendo editor de textos y un entusiasta completo de la literatura”. Años antes, Salvador Espriu había escrito: “Su trato personal es exquisito. Su gusto literario, infalible. Su comprensión, ilimitada. Su tolerancia, ejemplar”.

EL ERUDITO, EL LECTOR, EL LECTOR

Aurora Egido ha sido discípula, amiga y una gran admiradora de su obra. Lo ha retratado así: “Era un hombre presumido y sabio que dejó una huella de luminosidad y de alegría, de fina ironía, que entendía que en literatura fondo y forma son una misma cosa. Blecua fue uno de los primeros lectores en España que se preocupó del rigor de los textos. Poseía un excepcional sentido poético del ritmo, de la musicalidad, de la puntuación, y eso se también en sus aportaciones a la obra de Herrera, Lope de Vega o Fray Luis de León. Descubrió poesía inédita que nadie conocía. Era un lector muy fino. La erudición no pesaba en sus trabajos, atendía a elementos esenciales para la comprensión”.

José-Carlos Mainer le ha dedicado muchas páginas y dos capítulos en su libro ‘La filología en el purgatorio. Los estudios literarios en torno a 1950’ (Critica, 2003), donde dice: “Los que hemos tenido la fortuna de ser alumnos de José Manuel Blecua nos acostumbramos a una retórica escolar muy suya que era reveladora: me refiero a aquellas frases como ‘fíjense ustedes’, ‘ojo’, ‘detrás hay toda una metafísica’, que esmaltaban todas sus explicaciones. Disfrutaba en el camino de la investigación y pretendía que sus alumnos lo hiciéramos también. Siempre repetía aquello que oyó a Pedro Salinas (...): ‘Trabajo en lo que me gusta y encima me pagan por ello’”. Mainer publica el epistolario entre Sender y Blecua, que está lleno de complicidad y de cariño, de respeto, de envíos e intercambios de libros y de búsquedas. Sender le busca aparatos modernos de la sordera y le manda un puñado de direcciones y de fábricas. Confiesa Blecua: “Yo también escribo versos de cuando en cuando pero no son muy buenos. ¡Qué le vamos a hacer! (...) Se acerca la Semana Santa. Por nuestro pueblo resonarán en el empedrado las cadenas que arrastraban los penitentes y que cuando yo era chico me infundían tanto pánico. ¿Y si le enviase un libro con fotos españolas, muy buenas?”.

José-Carlos Mainer le editaría en Guara, en 1986, ‘La poesía del Barroco’, y en el prólogo puede leerse: “El aragonés, sensato y realista, poco imaginativo, rara vez, deformará lo que entra por sus ojos; ama intensamente lo verdadero y ejemplar, de lo que procederá su afición a la Historia”. Antonio Pérez Lasheras lo conoció en los veranos de la Universidad de Jaca. Recuerda sus clases, “hablaba lentamente, pronunciando cada sílaba”, hacía bromas con intención sobre Quevedo o actuaba muy teatralmente: “Se paró y reflexionó en voz alta: “Pero no sé para qué les cuento esto, si no me entienden. Usted, señorita, ¿me entiende?” Y se dirigía a una chica sueca, rubísima, muy guapa (siempre elegía a las chicas más guapas, a las que también se empeñaba en enseñarles a nadar mejor). La chica, aturdida, no supo qué contestar”.

José Manuel Blecua, colaborador asiduo de HERALDO, había recibido el Premio Aragón en 1986, publicó en esta casa ‘La vida como discurso’, en edición de Juan Domínguez Lasierra. En el texto que da título al conjunto, dedicado a Gracián, escribió: “La vida del hombre es un discurso con sus gustos y disgustos, sus paréntesis y su punto final”.

*Estos textos los publiqué ayer, en el día del centenario de su nacimiento, en las páginas de Cultura, que dirige Santiago Paniagua, de HERALDO DE ARAGÓN

0 comentarios