PALABRAS PARA EDUARDO SALAVERA

[Ayer, por la mañana a consecuencia de un infarto, fallecía un pintor y un ciudadano entrañable como Eduardo Salavera, ese amigo que siempre mejoraba el lugar y el ambiente donde estaba. Recupero este texto para su catálogo de la exposición en la Lonja de su retrospectiva ’Eduardo Salavera. Segunda mirada’, que se pudo ver de octubre de 2015 a enero de 2016. El texto nació de una larga conversación y la contemplación de su obra en su estudio Jusepe Martínez. Abrazos a Nieves, su mujer, y a su familia. ]

DIEZ PALABRAS PARA UN RETRATO

DE EDUARDO SALAVERA (ZARAGOZA 1944-2016)

Por Antón CASTRO

Se cumplen ahora 30 años de la muerte de uno de los personajes más fascinantes de la literatura del siglo XX: Italo Calvino (1923-1985). Lo fue casi todo: lector, corrector y editor, soñador de territorios, cronista de los ecos de la II Guerra Mundial, narrador realista y prosista de la fantasía. Y a la vez un aprendiz de profeta que se atrevió a formular, en el último año de su existencia, Seis propuestas para el próximo milenio. No se aspira en este texto a nada semejante, pero sí he buscado algunos términos que nos sirvan para ingresar –bajo las guirnaldas voraginosas, al abrigo de sus ramajes y extravíos de sombra- en el universo de Eduardo Salavera, un caballero del arte, el amanuense de la luz, el pintor exquisito, en el sentido más amplio de la palabra. Las palabras elegidas son: Ámbito, Armonía, Color, Denuncia, Desnudo, Mar, Orilla, Paisaje, Sutileza y Zaragoza; diez palabras sin voluntad de exhaustividad que intentan bosquejar un retrato impresionista.

Ámbito. La vida de un artista puede resumirse o redondearse de formas muy diferentes. Eduardo Salavera ha sido siempre un pintor de su tiempo: informado, inconformista dentro de su aparente lentitud o sus ademanes de suavidad, crítico, lúdico y reflexivo. Se ha pasado alrededor de medio siglo buscándose: en los otros, en la calle, en la naturaleza y, sobre todo, en sí mismo. Pensando y paseando, ante el cuadro, en mitad de la música que suena y extiende su arboleda en el silencio del estudio. A nadie le pasará inadvertido su diálogo con el jazz o la música clásica en ‘Quinteto de viento’, ‘Acorde de preludio’ y ‘Adagio’. La forja de su obra ha sido pertinaz: como la gota que horada la roca con el impacto de todos los segundos. Cuando se repasa su trayectoria se ve como ha creado un ámbito de belleza, de espiritualidad, de tensión expresiva, a veces con ecos del edén o de la arcadia, un ámbito ético y estético, vinculado a diversas tradiciones artísticas. Ha construido un territorio y un magma donde se ha sentido cómodo, con sus accidentes, con sus incidencias y con sus personajes: el bosque o las diversas formas de fronda, el río, el mar, el horizonte, la mujer ofrecida en claridad o esos espacios de convivencia donde las palabras van y vienen como pájaros sorprendidos, como conjuros que alumbran la vida. Su modo imbatible de felicidad es la contemplación. Eduardo Salavera es el pintor de la calma. Y de la mirada paciente. Absorbe una idea de conjunto, le confiere sustancia y equilibrio, funda un laberinto mental, un escenario físico, una orografía de emociones y de ensoñación. Pintar es elaborar un mundo, acotarlo en libertad, darle carta de naturaleza y fe de existencia en la mancha y el cromatismo (el suyo busca el incendio suave), y habitarlo como se habita una casa, una amistad o una pasión.

Armonía. Para Eduardo Salavera, la pintura es un goce para la vista. Una forma de placer inmediato, antes que un concepto, un pensamiento o un tratado de intenciones. Es un ejercicio luminoso de abstracción que surge de la búsqueda, de la experiencia y de la intuición. El cuadro nace de la luz y se conforma, con coherencia y estilo, a través de la armonía cromática: el uso de los tonos, la extensión de las manchas, la sutileza, la melancolía sin abatimiento. Para Eduardo Salavera el cuadro es una aventura del conocimiento, una travesía repleta de tránsitos y exploraciones, cuyo desembarco es la ordenación de la belleza, la conquista de un ritmo soñado y la plasticidad. Así trabaja, así se perfila, así resuelve la ecuación química de un estado de ánimo que aquilata con el oficio, con el sueño y con la emoción puramente pictórica. El lienzo entonces es, sería, tal como escribió la poeta Luisa Castro, ese lugar del bosque donde el amor hizo su hoguera. Pienso por un instante en un cuadro como ‘Oliveras’: ceñido a su asunto, preciso en su caligrafía y amoroso en su indisimulado homenaje a la madre. Y en esa maternidad, resuelta en naranjas y añoranzas, que es ‘Su hijo-entraña es poesía’. Pienso en el ya citado ‘Quinteto de viento’: suena la melodía en una metódica y feliz distribución de la partitura visual.

Color. Hay artistas de línea, de atmósfera, del arabesco; pintores del estupor, de la brutalidad, de la transgresión. Hay pintores de la rabia y de la dentellada. Cronistas del laberinto sombrío. Eduardo Salavera es un pintor del color y de color. En sus dibujos, en sus lienzos al óleo o al acrílico, en sus minuciosas acuarelas. El color, tamizado, centelleante o mordido por la elocuencia de la composición, es su mejor autorretrato: el fuego imprescindible. Del arsenal de los colores, la lumbre del observador, el deseo de todos los fuegos.

Denuncia. En alguna ocasión, Eduardo Salavera dijo que el camino del pintor es un camino solitario. De aislamiento, entrega y meditación. La búsqueda de una coherencia. No hay en él precipitación ni vértigo. Al sosiego también se llega tras sortear emboscadas, desoír voces de sirena, rechazar llamadas en vano, desterrar la obviedad y lo fácil. Pero no siempre fue así: en esta muestra vemos que Salavera protestó, se encorajinó, abominó (como aún abomina) de los tópicos, de las formas de educación totalitaria. Si algo le duele es el fanatismo religioso, la hipocresía, las medias verdades que van más allá de las grandilocuentes mentiras. Hay un puñado de piezas que revelan su furia de ayer, su enojo, sus manos de combatiente y un acento corrosivo que ahora casi se nos antoja extraño, como de otro Eduardo Salavera, que sabía protestar con la vehemencia necesaria o de manera oblicua, a través del símbolo. A mucho de todo ello responden cuadros como ‘Concentración de tocas aladas’, ‘Grupo conciliar’, ‘Henos aquí’ o ‘Vescovo assente’. A veces la denuncia no tiene virulencia: es pura confesión de las raíces, revelación de la memoria, acumulación de instantes. Sucede, en buena parte, en cuadros como ‘Alfocea’ (que remite a la infancia y adolescencia del pintor, en una pieza constructivista), ‘Baturro en puros cueros’ o ‘Idealistas’.

Desnudo. No hay nada más desafiante para un artista que el desnudo de su musa, de su amada, de la modelo ocasional de una tarde infinita. Salavera tiene musas o ese objeto del deseo y de la complicidad que es la mujer: un continente de hermosura, un latifundio de enigmas, la piel del escalofrío. Hay muchos desnudos en la exposición y en su obra: siempre rezuman finura, sofisticación, serenidad. Antes que el desafuero carnal, se percibe la búsqueda extrema de las sensaciones, la identificación, la huella mitológica y la ebriedad del embeleso. El título de una obra, ‘Cálida voluptuosidad’, tiene algo de manifiesto general. En dos obras como ‘En el Spa’ o ‘Esperando el terapéutico masaje’ aún depura mucho más su trazo, la carne entrevista, nunca renuncia al asombro ante el cuerpo amado. Especial atención merecen dos desnudos de la serie ‘Haciendo tiempo’. ¿Quién hace tiempo, quién espera: la joven sentada, cerca del perro oscuro, o el artista que la contempla y la sueña en pleno arrebato? Aunque parezca extraño, hay otro lienzo muy particular: ‘Elegía a la chica de la bicicleta’. A pesar del título, que revela algún dramatismo inconfeso, la joven avanza con los senos al aire, confiada, por un paisaje tan agreste como onírico. El desnudo en Eduardo Salavera ni es un tema lateral ni una coartada: es la conciencia del éxtasis de quien mira y mira hasta perder la cabeza. Es un viaje exultante hasta la posesión de la luz.

Mar. No deja de ser curioso que un pintor de tierra adentro tenga la obstinación del mar. El mar se lo da todo: infinitos abiertos, oleaje, horizontes matizados y el desafío continuo del color. El atrevimiento de las masas y las manchas, el brillo denso de los pinceles. El espectador sale a navegar con la imaginación del artista; a veces, desde el acantilado, el monte o la montaña, Salavera abre una ventana y entran el salitre, el trallazo de la espuma, el berrido de las gaviotas y la mansedumbre del crepúsculo. Salavera se ha bañado en la poesía de todas las mareas. De ahí que haya podido pintar ‘El legado de las nubes’ o ‘El agua viene de Poniente’, que habrían hecho feliz a Goethe.

Orilla. Salavera, como su admirado Francisco Marín Bagüés en ‘Los placeres del Ebro’ (1934-1938)’, es un pintor de la ribera, un pintor del Ebro, un rastreador de espacios donde la vibración de la claridad exalta lo puramente pictórico. Es un pintor del Huerva y del Gállego, del soto de Cantalobos, de humedales y arboledas, de los galachos. Le ha dedicado a los ríos de Zaragoza muchos cuadros y paseos, apuntes, acuarelas, las confidencias de un artista solitario y solidario. Una de sus exposiciones más importantes se tituló ‘Encuentro con la mejana’, en la Casa de los Morlanes, en 2008. La mejana es una isla en la mitad del río. O una tierra inundada por el agua que luego es propicia para la agricultura. El ‘Padre Ebro’ –que da título a un cuadro- también está asociado a su infancia, a la que definió una vez, en diálogo con Mariano García, periodista cultural de Heraldo, como “una luz que nos ilumina toda la vida”. Añadía: “Se habla mucho del Mediterráneo, pero en un día despejado la luz convierte las huertas de Zaragoza en un espectáculo inolvidable”.

Paisaje. La pintura tiene grandes pintores de paisaje. Existe toda una escuela y una saga, si puede decirse así, que aún no ha finalizado. A él le han llamado la atención los impresionistas, que se atrevieron a salir lejos del centro urbano para enfrentarse a la soledad metafísica de las afueras. Eduardo es un observador de nubes, de árboles, de la espesura tumultuosa. Luego, con su pincel y su afán, interioriza el caos, lo gobierna sobre el lienzo y nos lo devuelve trascendido en óleos como ‘Junto al atajo’ o ‘Luz del bosque’. En ese proceso casi alquímico nos ha enseñado a ver. Salavera tiene una certeza: “Todo está en la naturaleza”. Incluso esa mitológica ‘Plática de náyades’.

Sutileza. Cada pintor tiene sus rasgos. A menudo exacerbados, a veces inadvertidos. Eduardo posee la aristocracia del soñador, el sosiego del paseante que desprecia el vértigo y la prisa, la hondura del pensador a la intemperie. Quizá su atributo más perceptible, e insondable a la vez, sea el de la sutileza. En todo cuanto pinta hay un refinamiento esencial y una manufactura del alma que es una afirmación de la inteligencia y una apología de la sensibilidad. Fíjense en cualquier cuadro: respira la bondad intrínseca, vocacional y misteriosa, de un creador que tiene claro que el arte, la obra, es la mejor metáfora de su propia vida. La sutileza es un gesto, una virtud, una atmósfera, una forma de resistencia contra la belleza blanda y, sin duda, un emblema de intemporalidad.

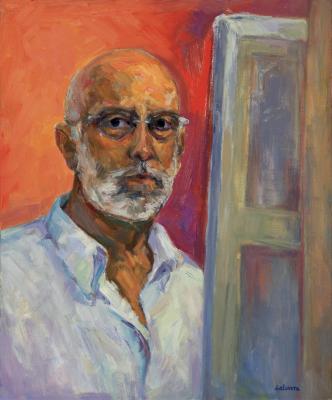

Zaragoza. Eduardo Salavera es, como diría el maestro serígrafo Pepe Bofarull, un ciudadano. Vean su autorretrato real e idealizado con la precisión cristalina de Morandi y la libertad de Giacometti. Es un ciudadano que se siente feliz y realizado en Zaragoza: tanto en su taller en Jusepe Martínez, en pleno Casco Histórico, como en su barrio de las Fuentes. Lo cual no quiere decir que no haya viajado y que no siga viajando. Ahí está, con algo de ironía (al pintor le gustan los juegos de palabras, la paradoja y la ironía) en el título, ‘Supuesto paseo por Menfis’. Zaragoza es la ciudad de los tres ríos. Y de un puñado de museos, de calles con sabor, de escenarios para esos músicos que atacan un adagio o un preludio, de amigos imprescindibles. La ciudad, bimilenaria y volcada hacia el futuro, más acogedora y habitable de lo que suele decirse, es su casa. Su paraíso. Su refugio. El núcleo de un mundo posible. Zaragoza habita en los cuadros de Eduardo Salavera y desde allí se expande con todas sus riquezas, con sus arbustos de ribera. Uno de los cuadros más emocionantes de la muestra, tan zaragozano y tan universal, es sin duda ‘En memoria de mi padre’. Él, con su bastón y sus recuerdos borrosos, avanza por Zaragoza contra las puñaladas del tiempo y del cierzo. Quizá haya salido a encontrarse, en las esquinas del cierzo, con su hijo, el pintor Eduardo Salavera.

1 comentario

Francisco Salavera -