MARISA LÓPEZ MOSQUERA: UN CUENTO

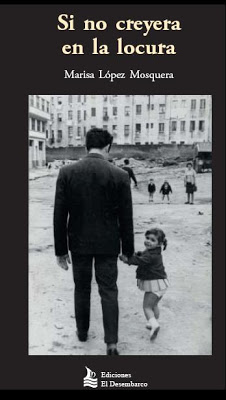

Marisa López Mosquera (A Coruña) es autora de un libro de relatos, ‘Si no creyera en la locura. Relatos cortos’ (El Desembarco, 2007; en la portada, avanza ella de la mano de su padre), entre otros textos. Tiene un espléndido blog que se titula ‘Y sigue nevando’, donde da cuenta de sus estados de ánimo, de sus lecturas, de sus impresiones, de su sentido de la amistad y de la belleza. Este cuento es un homenaje a ‘El hombre tranquilo’ de John Ford y quizá a su propio mar de A Coruña. Su trabajo se caracteriza por su sentido poético, por su sensibilidad, por su forma de mirar y por el uso de un lenguaje muy elaborado. La instantánea es del fotógrafo y poeta griego Andreas Embirikos.

LA NOCHE TRANQUILA

Por: Marisa LÓPEZ MOSQUERA

Parpadeó con fuerza pero nada cambió, sin duda se acercaba algún desastre. Desde el portal de su casa podía ver la calle hasta el final, justo donde el paso a nivel la bloqueaba para convertirla a continuación en una gran vía, con una preciosa y florida rotonda en el medio, un pequeño oasis de color en el asfalto infinito. Los coches circulaban despacio, la nieve descendía perezosa, recién llegada a la ciudad, las luces de los escaparates parpadeaban con suavidad, pero ni aún así llegaba hasta sus oídos la música especial de la navidad. Un siseo dulzón, cantarín, melodías internas que se encadenaban en sus oídos desde la infancia pero que este año no conseguía escuchar. Otro síntoma del desastre era la cantidad de palabras que se amontonaban en su garganta, amordazadas con el invisible lazo de una simple pregunta, la desnuda y sencilla intención de saber. ¿Por qué..? Pero el definitivo y más terrible de todos ellos era que tampoco había destellos en las fachadas, las farolas, los árboles iluminados que bordeaban las aceras. Ni una sola luz sesgada, una chispa rebelde escapándose de algún cigarro. Ninguna estrella alocada jugando en la noche azul.

Camino de casa saludó a distintas personas, vecinos animados con la inminencia de la cena familiar en Nochebuena. Las tiendas apuraban las ventas, en breve pondrían el cartel de Cerrado y la calle se sumiría pocas horas después en un silencio repleto de ecos. Voces con distintos acentos, risas explosivas, cubiertos sobre platos cayendo al descuido, tapones de corcho rebotando en los techos, aplausos. Sonidos que escaparían por las rendijas de las ventanas, danzando en una espiral festiva sobre el barrio, colándose por las delgadas paredes de los pisos, la fina línea desprotegida en la base de las puertas de algunas casas, las ventanas semiabiertas de las cocinas, todavía aireando el humo de los hornos donde se habían cocinado pescados que tardaban horas en evaporar su olor. Deliciosos asados que provocaban una inspiración profunda en quien percibía el aroma de lejos. Mariscos en planchas que descansaban para su limpieza cerca de las corrientes de un aire juguetón, impertinente, que se unía a los sonidos en su curioseo y descargaba un fuerte soplido sobre el cabello del anciano Morse, aturdido mientras cerraba el ventanuco del baño. Apagaba una y otra vez la vela central del adorno de la hermosa viuda Hughes, quien cada poco llevaba algo nuevo a la mesa y advertía sorprendida, alzando el arco delicado de sus cejas, la sombra de la llama; un ondulante reguero de humo que parecía burlarse de ella cuando la veía echar de nuevo la mano al bolsillo de su mandil de volantes y prender la mecha con un gesto adorable, como quien huele una flor, la expresión limpia, paciente, serena. El mismo viento que le hacía correr en ese instante tras su sombrero, al que veía dando pequeñas volteretas antes de alcanzarlo, incrustado desesperadamente en el contenedor del vidrio.

Fue al colgar la gabardina en el perchero de la entrada, exactamente cuando el cuello se acopló a la madera, como quien deja caer la cabeza, aliviado, en una almohada mullida. La sensación duró unos segundos, lo suficiente para desubicarlo, para dejarlo sin aliento, deslumbrado. En cuanto sus dedos tocaron la percha su cuerpo sintió el mismo efecto, el abrazo inesperado de una prenda sobre sus hombros, un calor reconfortante, el peso exacto de la seguridad, la confianza, pero no estaba allí sino en un lugar diferente aunque vagamente familiar. Cuando el efecto desapareció se sumó al juego de sonidos cacharreando en la cocina, desmoldando un pastel, terminando la salsa en la batidora. Por inercia sacó dos copas que chocaron, abriendo un poco más el abismo de su soledad, al brotar imágenes de tiempos no muy lejanos en los que había motivos para celebrar, manos dispuestas colocando detalles, labios que dejaban fugaces besos en su mejilla al pasar cerca de él. Vivir solo no sería tan demoledor a veces si no hubiese probado antes la dicha de hacerlo con quien había considerado la compañía perfecta, erróneamente. La cena le distrajo, disipó sus reflexiones, mientras veía en la tele un documental sobre la migración de las ballenas. La vida en el mar había formado parte de su pasado también y le agradaban estos programas. El whisky era estupendo, giró el vaso creando una pequeña marejada de licor, intentando buscar una respuesta a la pregunta que le atenazaba la garganta. Y no era que la echase de menos, no, su matrimonio había muerto años atrás, era la autocompasión de una noche perfecta para ello. Por qué él. Por qué no más de otras cosas después, felicidad para variar.

- El desastre, Thornton - se levantó para recoger la mesa, la servilleta al hombro, nombrándose con el mote que le habían puesto en el gimnasio por sus similitudes con el personaje de la película de Ford - es que estás solo. Varado en esta maldita ciudad. Y ahí mismo, frente a tu casa, está otra vez esa mujer que no consigues sacar de tu cabeza, tan inquietante, tan deseable..

La viuda Hughes miraba absorta el escaso tráfico de la calle, abrazada a sí misma con la exquisitez con la que siempre se movía. Cerca de ella brindaban una vez más, la llamaban para que se uniese al grupo. Se giraba sonriendo pero volvía sus ojos soñadores hacia la gran vía, la rotonda, rodeándola mentalmente mientras tenía aquellas locas fantasías con .. El anciano Morse limpiaba su pipa en la palma de la mano, el último golpe lo dio en el bureau, cerca de la ventana. Su vecino, el boxeador, recostaba su largo cuerpo en el ventanal de la sala, apoyado en el brazo, una pierna flexionada, fumando un cigarro. Se le veía relajado pero de una forma lánguida, nostálgico. Qué desperdicio, se dijo al meter una nueva carga de tabaco en la pipa, tanta gente sola en el barrio, tanto silencio, tantos días iguales. En ese instante, en el que el viejo miraba a su vecino, éste a la mujer y ella hacia los dos, abiertamente, se desprendió un adorno pesado de la fachada y en cuanto empezó a caer también ellos fueron engullidos por una grieta del tiempo que los transportó a una estación de tren sesenta años atrás.

Thornton se encontró cerrando las puertas de los vagones con una ira inusitada, sin saber realmente qué buscaba hasta que llegó a uno de ellos y vio a la viuda Hughes, encogida, intentando esconderse de él. Incluso en aquella postura forzada estaba preciosa. Su bolso de mano por delante, una protección extra que ya no tenía sentido. En la estación la gente se impacientaba por presenciar el desenlace pero ellos no habían visto la película. Sean conocía algunos detalles sobre ella por las bromas del gimnasio pero desgraciadamente era un irlandés poco aficionado al cine y no podía ni imaginar que lo que aquellas personas querían era nada menos que ver cómo arrastraba a la mujer que llevaba meses en su mente, tan inalcanzable para él como un faro en medio del mar durante un temporal y la estampaba en el suelo contra su hermano, el tacaño. Tampoco ella sabía qué hacían allí ni por qué le temía, cuando las veces que le había encontrado en el edificio le parecía siempre tan espectacular, tan atrayente y sobre todo tan accesible, como si estuviese esperando una seña suya para complacerla. Aún así se replegó sobre el asiento al ver su mano extendida, esperando que el mismo fenómeno insólito que los había colocado allí se los llevase de vuelta pero el tiempo pasaba y nada sucedía así que se dejó conducir por él hacia el andén y caminó a saltos a su lado, enredándose los pies, porque su paso era mucho más largo que el suyo y no conseguía ponerse a la par.

Lo extraño era que por donde pasaban la gente les seguía, gritándose consignas que ellos no comprendían. La mano de su vecino comenzó a cerrarse sobre la suya de una forma protectora que le infundió valor y también ella se aferró a él, sintiendo un placer especial al ver cómo el contacto les afectaba a ambos. Desconocían la inocencia de todo aquel despliegue por lo que se veían en peligro, perseguidos por una horda de gente enfebrecida, en un mundo anticuado, un día de sol radiante, tan lejos de la noche solitaria y nevada de su barrio. Una noche en la que cada uno soñaba con un cambio, un giro en sus vidas, algo que terminase con la mediocridad de su presente. Horas después, en su carrera ya por una colina empinada, apareció el viejo Morse a caballo, con otro de refresco para ellos que Sean montó de un ágil salto, como si fuera John Wayne, acomodándola de un tirón a su espalda. Aquello era demencial, tras ellos había cientos de lugareños gritando combinaciones numéricas y la palabra ¡Danaher! Poco antes de llegar a la cima, donde les esperaba la otra parte del pueblo, con un hombre fuerte y decidido al frente, algo asustó a los caballos que, encabritados, lanzaron su carga por los aires. Lejos de controlar el cielo y el suelo, esperando que su cuerpo recibiese un buen golpe de un momento a otro y que aquellos hombres llegasen por fin hasta ellos y los hicieran prisioneros, de nuevo les envolvió una nebulosa oscura de la que salieron justo a tiempo de escuchar el boqueo del desprendimiento, un corto jadeo de la piedra al chocar con la tierra del jardín del patio.

Morse agitó la mano tras el cristal, saludando con calidez a Sean, que le respondió desde su ventanal, todavía confuso, levantando el pulgar en una señal de victoria. Se sentía ligero, el nudo de las palabras había desaparecido y hacia donde mirase surgían poco después intermitentes puntos de luz flotando. Por la ventana de la viuda Hughes salió una música pegadiza pero ni rastro de ella. Bajó las escaleras del único piso que los separaba, llamando enérgicamente a todos los timbres, no sabía cuál sería su apartamento pero estaba dispuesto a averiguarlo. Entre disculpas y suaves rechazos a una copa, finalmente llegó a su puerta. Se había soltado el cabello, sus mejillas todavía estaban rosadas, nunca la había visto más bella, ni más dispuesta. Sin tiempo para una escena la sujetó por la muñeca con firmeza y echó a correr con ella, bajo la mirada atónita de sus vecinos. Poco después escucharon el portazo arriba y unos segundos más tarde un sensual gemido, largo y ronco, seguido de unas carcajadas felices. El viejo Morse sacó la basura al contenedor del rellano, mordiendo su pipa de medio lado. Poco antes de entrar en casa sonrió al mirar hacia el techo, movió la cabeza hacia los lados y masculló entre dientes "¡Homérico!", radiante, cerrando el cuento.

1 comentario

Marisa -